颜元亮

【提要】本文论述清朝咸丰五年(1855年)黄河铜瓦厢决口前后的情况,简要阐述了铜瓦厢决口造成改道的一些历史原田,分析考证了铜瓦厢决口的情况以及决口后洪水在运河以西的漫流变迁过程。论述的时段上起道光年间(1821~1850年),下至光绪年问(1875~1903年)。

清朝咸丰五年(1855年),黄河在今河南省兰考县北部决口,酿成著名的铜瓦厢改道,又经过一百三十年演变发展,形成今天的黄河下游。这次决口改道不但结束了七百多年黄河南流的历史,而且是当今黄河下游形成的直接原因。本文就铜瓦厢决口前后的一些情况,作一初步的分析探讨。

1.决口的历史背景

铜瓦厢决口造成大改道,是在一定的历史条件下发生的,它可以从三方面来论述。

第一,1855年前后,正是清朝政府的多事之秋,中国大地上战火四起,风起云涌的农民革命和帝国主义的武装入侵震撼着摇摇欲坠的清王朝政权,阶级矛盾和民族矛盾都十分尖锐。

1851年,太平天国运动爆发,在此后的十多年内,太平军北伐、西征,席卷了大半个中国,一直坚持到1864年。与此同时,各地各族人民的反清斗争也不断爆发,长江南北都有各种秘密宗教组织进行反清斗争。尤其是活跃在长江、黄河之间的捻军,对黄河产生了直接的影响。外患方面,1860年,英法联军攻到北京,咸丰帝仓皇逃往热河,于次午死于热河,慈禧太后掌握朝政。

频繁的战争和帝国主义的压榨、掠夺,使社会经济受到严重打击。据《清史稿·食货志》记载:“道咸以降,海禁大开,国家多故,耗财之途广而生财之道滞,……天府太仓之蓄,一旦荡然。”正是在这种“国用大绌”的情况下,铜瓦厢决口发生了。

第二,黄河的行政管理自乾隆中期后就日趋腐败。上下官吏串通舞弊,河工开支极大。在官方的奏报中虽然难以看出真实情况,但在野史中却有这样的感叹:“嗟呼!国家岁靡巨帑以治河,然当时频年河决,皆官吏授意河工掘成决口,以图报销保举耳”,同射愤怒指出:“南河岁修经费五、六百万金,然实用之上程者不及十分之一,其余以供官员之挥霍”,“竭生民主膏血,以供贪官污吏之骄奢淫僭,天下安得不贫苦。”[1]这样的事实使后人看来触日惊心,但在政治黑暗的清代末年;这样的悲剧确实一幕又一幕地上演着。

由于河政腐败和清朝政府经费拮据,黄河河道状况恶化,工程失修,道光末至咸丰初年已经出现难以维持的局面。咸丰元年(1851年),黄河在丰北厅三堡决口,堵口三次,最后都没有成功,一直到咸丰五年铜瓦厢决口,丰北口门仍然没有堵住。

在丰北口门的堵口过程中,揭露出河工上弄虚作假的种种舞弊行为。例如挑挖引河,原估挑深三丈“其实入地止一丈有余,且上宽下窄,中高边洼,弊端不可枚举。”[2]其余如料垛被烧,抢险经费挪作它用,以及“河工拨给之款,拔多发少……竟有要工一处发帑银三千两除所扣外只余数两者”。[3]如此上下贪污,管理混乱,工程修防难以维持是可以想见了。

第三,从改道前的黄河河道形势看,它已经是一条很高的悬河,背河面堤高一般二丈至四丈余尺,个别地方达到五丈以上[4]。悬河的高度道光五年(1825年)张井奏称:“臣历次周履各工,见堤外河滩高堤内平地三、四丈之多”。[5]道光二十一年(1841年)东河总督文冲又说:“黄河滩面高于平地二、三丈不等,一经夺溜,建瓴而下”。[6]在河南省境内悬河较高处可达到四丈(约13米)以上,一般的地方5~10米,河南以下至清口的悬河高度约5~8米,清口以下的悬河高度约3~5米,越接近海口越低。[7]

从以上三方面看,铜瓦厢决口前夕,一方面由于河政腐败,国家多故,黄河失于治理,另一方面,悬河已经达到一定高度,河道状况恶化,促成其改道的诸因素都已经存在了。

2.铜瓦厢决口史实

铜瓦厢是清代黄河上一处著名的险工,它的形成经历了一个逐渐演变的过程,清初时,铜瓦厢险工“距交界九百余丈”。[8]雍正三年(1725年)板厂(在铜瓦厢之东)堵口后,“自头堡起至七堡止依旧有堤形创临黄越堤一道”。这条越堤的头堡至四堡长四百七十一丈即为铜瓦厢险工。

乾隆五十四年(1789年),情形略有变化。这一年溜刷溃堤,于中间开放水戗,[9]刷塌堤身一百八十丈,存上首长二百五十丈,作为上坝,下首长四十丈,作为下坝。此时的上、下坝即为铜瓦厢险工。

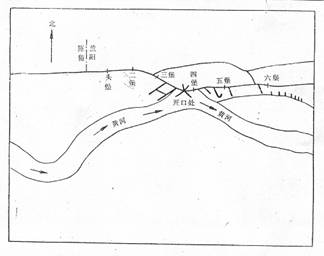

至嘉庆末年,险工范围扩大,“越堤头堡至四堡埽坝相联,皆名铜瓦厢上下坝”。并且“该处河溜上提下移,或并行,或逼堤,或仓猝而来,或旋踵而去,势不可测。防守之法,未可稍忽也”。[10]道光年间,铜瓦厢上下坝仍是一个溜势顶冲的险要之处(参图1)。

由于铜瓦厢形势险要,清初以来就是黄河上重点修守的要工,因此,它的决口更加引起人们的注意。以下对这一史实作一初步分析。

图1 道光年间铜瓦厢险工示意图

注:本图系道光十九年三月十二日东河总督栗毓美奏附图,

原名“黄河南北两岸黄沁、下南两厅河势患沟情形图”。

2.1洪水情况

这次决口在六月十九口漫溢过水,二十日全行夺溜,分析这次洪水情况有以下特点:

(1)伏汛前峰低量小,各路错峰。根据官方文报,伏汛以前,宁夏府黄河五月二十日至二十三日两次共涨水八尺三寸。万锦滩黄河于五月十六并六月初三日两次共涨水六尺七寸,上游和中游涨水没有完全重叠。而武陟沁河的涨水也早在四月十九至二十三日,虽然十次涨水一丈三尺,但与黄河洪峰没有相遇,未造成大的洪水,因此在六月十八日代理东河总督蒋启敭的奏折中说,伏汛以前“核汁来源,尚不过旺”。

(2)汛期来势猛,各路并涨。六月十四至十七日黄河、沁河、伊洛河,同时猛涨,洪峰遭遇。据报称,万锦滩黄河于六月十四日至十六日五次涨水共一丈五尺五寸,武陟沁河也在六月十四至十七日五次涨水一丈六寸,同时巩县洛河十六日酉时长水三尺。各路来水十六日十时之间共长一丈八尺五寸。三路来水均在几天之内“同时下注,过形猛骤”,致使下游河道宣泄不及“六月十五至十七日下北厅志桩骤长水,积至一丈一尺以外”, “两岸普律漫滩”,“间多堤水相平之处” (以上均据《再续行水金鉴》卷92及《清官档案》咸丰五年奏折)。从这次洪水来源看,伊洛河和沁河是主要来水区域之一,这一河段即今称之为三花间的区域。这一地区暴发洪水对下游构成的威胁是相当严重的。历史上屡有沁黄并涨而下游决溢的事例。

(3)洪水的持续时间自十七日盛涨之后,其间有否消落不得而知,二十二日始有力锦滩子时涨水四尺八寸的文报。而这已经是夺溜以后的事情了,可见涨水的时间不长。

2.2决口情况

这次决口的地点据七月初七日李钧查勘,“系在兰阳汛三堡以下四堡以上无工处所”。[11]决口的经过据十八日蒋启敭奏称,当六月十七日大雨一昼夜后,十八日即“水长下卸,下北厅兰阳汛铜瓦厢三堡以下无工之处登时塌宽三、四丈,仅存堤顶丈余”。二十六日河南巡抚英桂所奏基本相同:“讵料十八日河势忽然下卸于三堡无工处所,大溜奔腾,直注如射,数时之间将大堤溃塌四、五丈,仅存大堤顶宽数尺”。[12]结果于十九日漫溢过水,初尚分溜三分,至二十日全行夺溜。

根据官方奏折提供的情况来看,这次决口是由于大溜顶冲位置下移,造成溃堤漫溢所致。当然,是否“大溜下卸”已无从查考,但是蒋启歇和英桂的奏折中却有两点值得推敲,一是称这次决口的地点为无工处所;二是把这次决口归结为漫溢所决。现就这两点作些分析:

其一,六月十八日和二十日蒋启敷都奏明决口地点是在三堡以下无工处所。但是朝廷似乎不太相信,因此责令“查明此次漫口是否实系无工处所,不得籍词掩饰。”[13]结果东河总督李钧查勘后称实是无工之处“原奏尚无欺饰”。但是根据改道前资料分析,这一带应属有工地段。第一:嘉庆年间在兰阳汛头堡至四堡间就修过不少埽工、坝工,以后虽有些淤废,但是嘉庆末至道光初的情况仍然是:“越堤头堡至四堡埽坝相联,皆名铜瓦厢上下坝”。[14]埽坝相联的说法证明这一带仍然工程很多。第二,道光十五年加邦兰阳三堡至四堡大堤时,堤顶宽度都很大,大部分工段子堰顶宽三丈,底宽四丈,大堤顶宽度更达到十丈。[15]说明这一段是重点修守的要工。而当时一般无工处堤顶只有二、三丈。第三,咸丰五年决口前铜瓦厢就是连年出险的要工,道光以来,上、下坝抛石、厢埽筑坝的工程就一直没有中断。关于这方面的记载不乏文字。兹摘录若干段于下:

道光二十三年(1843年)八月钟祥奏:“下北厅兰阳汛铜瓦厢旧有碎石之上坝下首三埽,鸡嘴挑坝三埽……以上共二十六段,每段用石自一百八十余方至一千四百余方”。[16]

道光二十八年(1849年)十月钟祥奏:“兰阳汛铜瓦厢上坝下首三埽,前道光二十二、三年及二十七年原抛、加抛碎石……三千三百三十二方。今加抛新石……九百八十五方。”[17]

咸丰元年闰八月颜以燠奏:“中间下北厅兰阳汛铜瓦厢上坝上首无埽之处抛护石垛二道”。[18]

咸丰三年七月长臻奏:“下北厅兰阳汛铜瓦厢下坝以下顺堤旧有埽工八段”。[19]

上面已经指出,越堤的头堡至四堡都叫铜瓦厢上、下坝,不但上、下坝都属险工范围,而且上、下坝的上面和下面都有不少埽坝,何以独独在三堡与四堡之间没有工程呢?因此说它决于无工堤段是不能不令人怀疑的。

当然,李钧和蒋启敭的奏折中都说得很圆滑,是三堡与四堡之间的无工堤段。三堡至凹堡之间也可能存在无工堤段,但是既已决口就无从查考了。清末河政腐败,官官相护的情况非常严重。在重大决口后查勘结果都是无工之处,道光二十三年中牟大工及咸丰元年丰北大工都是这种情况,虽然朝廷屡生怀疑也无可奈何,说明当时隐情谎报的可能性是完全存在的。

其二,这次决口称为漫决,漫溢的时间是六月十九日,但是据官方文报。六月十八至二十一日未见涨水奏报,其间可能还有消落,六月十八日仍只提到溃堤,既然在洪峰最高的十六日前后投有漫溢,何以在十九日反而漫溢过水呢?况且当时是在不断抢险之中,大堤会不断加高。所以漫溢的说法是值得考虑的。从当时抢险的情况看,“南风暴发、巨浪掀腾”,很可能是浪扑堤顶,造成溃塌,其实洪水未必就高于大堤,铜瓦厢是连年出险的要工,防范应是较严的。因此,这次决口为冲决的可能性很大。

2.3抢险前后

铜瓦厢是黄河著名险工,咸丰五年决口前铜瓦厢的险情就非常严重。咸丰元年,东河总督颜以燠说:“两岸埽坝处处着重,而以下北厅尤为险要,全河溜势侧注兰阳汛铜瓦厢并十四、六、七堡一带趋刷”。[20]因此他不得不坐镇庙工,亲督抢险。咸丰三年(1853年)长臻奏称:“下北厅兰阳汛铜瓦厢上次抢险之处溜势下卸,又出奇险”。[21]可见在改道前的几年中,铜瓦厢连年抢险,已是东河上一处最险要的地方。

咸丰五年,险情仍然严重,这年三月东河总督长臻查东河河势有四处尤为险要,铜瓦厢即其中之一,当时即“严饬各道厅妥为布置”。[22]这是铜瓦厢抢险的序幕。六月十五日涨水以后,险情日趋严重。

抢险的具体方法在六月十八日以前未见记载,六月十八日塌堤以后,采取签桩厢埽,抛护砖石的措施。以防继续溃塌,但是水深浪急,且大堤已塌去五分之四,厢埽十分困难,即使打桩,埽个也很难固定,又采取抛砖石偎护堤根的办法。另外又扎枕挡护,同时加邦后戗,这种办法一般适用于堤脚被刷,堤身陡立的情况。而这时大堤已剩下很单薄的一层了。至于十九日过水分溜三分以后,采取什么措施则未见提起,仍用原法,显然难以奏效。

从抢险过程看,前后历时两天多,大堤是逐渐溃塌的。抢险工作十分不力。

2.4口门的溃刷

大塌初决时只分溜三分,夺溜后口门即刷宽至七、八十丈。十多天后,塌宽至一百七、八十丈,至咸丰十年(1860年),口门的水面宽度达到五百零九丈。坍塌十分迅速。

口门的深度初决时西坝下水深4~5丈,东坝下水深1.5丈,河底类斜坡,西坝较为吃重。以后溜势不断滚动,两边坝头都有冲刷溃塌,至同治末年,口门宽度达到八里,冲深达到三丈。

3.运西黄河溜势的变迁与漫流的集中

咸丰五年河决后,黄河在兰阳至张秋的几百里范围内,南北迁徙摆动达二十余年,不但使鲁西平原上很多河道冲断、淤废、迁改,而且在黄河漫流所及之处广泛地淤积。

兰阳三堡河决后,溜势首先趋向西北方向,淹及封丘及祥符县属村庄,然后折向东北,淹及兰仪、考城并直隶长垣县之兰通集(今兰通,在黄河东岸兰考与东明交界处)。白兰通集以下,溜势分为两股,一股东入赵王河,过菏泽东、郓城西东北行穿运。另一股向西北行,过长垣县属之小青集(今小青,位于长垣县东南12公里)折向东走,“经宜丰里、由义里、青邱里、海乔里归入东明县境张表屯一带,”[23]再北折至东明县之雷家庄分为两股,“一股由直隶东明县南门外下注,水行七分,经山东曹州府以下,与赵王河下注漫水汇流入张秋镇穿运”。[24]雷家庄在何地不详,但这一股支溜是由洪河经东明县南门外的,《续东明县志》载:铜瓦厢决口后“其支溜入洪河并绕漆河,”可以证明这—点。出东明南门后折向东走,与赵王河会合,这一股水行七分,那么绕漆河一股就是由雷家庄分出的另一股,这一股穿过洪河后继续向东北流,大约在东明县西北面汇入漆河,顺漆河而下过东明县北门再东北入洪河,然后“经茅草河由山东濮州城及白阳阁、逯家集,范县以南渐由东北行至张秋镇穿运”。[25]这一股水行三分,这是黄河初决时的溜势。

至十月份溜势发生变化。仍分三股行走,“一股从赵王河斜串洪河历东明城南出开州(今濮阳)直向东北归入濮州者为最大,其原趋菏泽县城南北之二股溜势转小,北股先近城垣,近已渐往西掣”。[26]斜串洪河的另一股,是从赵王河分出的又一股支溜。它从赵王河的何地分出不详。《畿辅通志》载:“咸丰五年铜瓦厢决口,大溜入境内贾鲁河,分流仍入洪河”说明“斜串洪河”的一股是由贾鲁河分出去的。又咸丰七年(1857年)“黄河复由贾鲁河徙而北折,自李官营别开新河入曹州之七里河”。[27]可见咸丰七年以前已经有一次溜势自贾鲁河北折的情况。这就是上面提到的那一次。所以这一股支溜应是由贾鲁河北折经李官营达东明城南,然后斜串洪河出开州。

十二月,大溜仍分三股行走,曹州府城坐当顶冲,护城堤岌岌可危“南二股即从堤外分支,一入赵王河在府城东,一入淘背河,在府城西,均与东明城南洪河一股汇合东趋,其由东明、菏泽交界常冈庙、米口、马庄刷出支河数处,漫注定陶、曹、单、城武、金乡五邑”。[28]在这段文字中,赵王河在府城东是可以理解的。但从原文叙述的情况看,是从护城堤外分出两支,西面一支竟然流到淘背河去了,淘背河在长垣县境内,菏泽县西南三、四十公里的地方,河水理应朝东北或偏西、偏东都可能,而往西南方向倒流回来的可能性是很小的。

咸丰五年洪水波及的范围北面到达开州、濮州、范县的南界,南面到达赵王河,东南方向到达曹、单等五县。

咸丰七、八年(七年或八年说法不一),“由贾鲁河徙而北折,自李官营别开新河入曹州之七里河,绕而东北”。[29]这股北折的支溜就是咸丰五年十月“由贾鲁河斜串洪河”的那一股,上面已经提到,可能以后溜势微弱,这一年大溜又从这条路北上,因此有“复自贾鲁河徙而北折”的说法。

咸丰八年(1858年),溜势在长垣县小青集附近发生变化,“改经以西兰冈里、黑冈里、裴村里、大张里归入东明县境邢庄一带”。[30]邢庄与李官营村相隔只有2公里,这样两股溜势在邢庄与李官营附近交汇后,分别往东北和北面流去,往东北一支汇入七里河。咸丰八年溜势主要分为四股,分别走洪河、七里河,赵王河。另有一股由考城分支漫注定陶、曹、单等五邑。

咸丰九年(1859),考城一支淤塞,曹、单等五县涸出,咸丰十年,河势愈向北面发展,由七里河绕,向东北的一股井入洪河,洪河益阔大,逼近东明县城,又于城西分溜向北,漫入开州南界。这时东明县以上的河势已经较为集中,山东明县以下溜势开始分汉,“一股西入开州境,又复分为三股人濮境,由范县境内分流至阳谷、寿张之张秋镇穿运入东阿县境”。[31]溜势总共分为五支,都由东明县境内分出,但这五支都从何地分出未见详述。

咸丰十一年(1861年),“河决金堤,水围州城(指濮州)汪洋极一百四十余里”。[32]可见漫水已经向北面发展到金堤了。

咸丰年间,黄河溜势一直是或分或合,水势散漫,正溜无定,“或一股分为数股,或数股合为一股”,其宽度“二、三十里至七、八十里”“深不过七、八尺至一丈一、二尺”[33]其溜势主要是沿着残留的枯河或沟渠而漫衍。

同治二年(1863年),河水大发,来源极旺,“一股直下开、东,一股旁串定陶,曹、单等处”。[34]下开、东一股仍由兰通集入长垣境,在小青集(盘冈里)附近发生变化,“改径以西乐善里、海渠里、大留里、新安里、竹林里、迁冈里、鲍固里、褚城里、于林里归入东明县境”[35]这条路线即是原来的沙河河道,由沙河入洪河经云台口入东明县城,灰即西移“由李连庄趋高村复折而东,由皇庄、刘庄入山东界”。[36]山东省境内具体路线记载缺少,但从河势发展看,很可能过贾庄沿临濮、箕山一线,这一条颇为重要的河道,在何时形成未见详述。

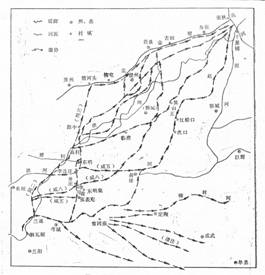

同治三年(1864年),开州黄河继续北徙抵达金堤,“渠村、郎中、清河头等庄俱遭淹没”。[37]遇到金堤阻挡后,顺金堤“自西南斜趋东北,濮州直当其冲,由濮而范又东北过寿张境至张秋穿运”。[38]这时开州、濮、范金堤一线都受到洪水淹浸,洪水的主溜基本都移到金堤的南面。滔滔洪水,势不可挡。同治五年(1866年),水灌濮州城,以致官署迁徙流移,数年后才安定下来。因此刘长佑说:“开州黄河,日渐北趋,畿疆虑遭浸灌”,“近年新修金堤概被冲刷,情形十分危急”。次年三月又说:“开州金堤正当大溜下注,绵延一线”[39]。这时漫流已经较为集中,据同治六年(1867年)苏廷魁查勘了兰阳至牡蛎嘴海口三省二十余州县的情况后称:“黄流直趋东北,并无斜串旁支,咸丰五年时被水最重之菏泽、定陶、郓城、金乡等处,近因距河渐远,稍免水患”。[40]这时候的黄河已经和初决时分歧错出的情形大不相同,大溜沿濮范一线而下(参图2)。

图2 铜瓦厢决口后运西溜势图(咸丰五年至同治五年)

但是洪水无法越过金堤,在同治六年又开始向南转移“自竹林经毛茈至州境,司马、焦邱、安二头、习城俱为河正流”。[41]这几个村镇都在开州的南面,今黄河的北岸,大溜过习城以后,折向东趋,斜串赵王河,并在同治七年(1868年)决赵王河东岸之红船口,继续东行冲郓城,灌入济河,郓西尽水,穿运的地点则南移至安山。

主溜南移至赵乏河、沮河一带后,河身成为东、西形势,同怡十年(1871年)红船口淤塞,大溜北移于张家道口,“分为二股,由郓城县城南北并趋沮河东岸”。[42]其中南股较大,冲快候加林,酿成有名的候加林决口,洪水漫及济宁、汶上、嘉祥等处,并灌入南阳、昭阳等湖,威胁运道,灾区十分广泛。不得不于次年兴举大工,给予堵合。

同治十一年(1872年),大溜直冲郓城县城垣,水自城西北隅入城。同治十二年(1873年)又决张家支门以及东明县之岳新庄、石庄户,溜势分为三股,“由石庄支门经下湖运者为南溜,由正河北注折入郓、寿者为北溜,由红川分入沮河者为中溜”。[43]三支中南支最大,往东南斜注,北支就是所谓正河,大概经由临濮、箕山一带往东北穿运。三支互相串漫。“忽南忽北,河无正身”。[44]这期间,东明以上河势已经相当稳定,河流的方向与今河基本相同(参图3)。

图3 铜瓦厢决口后运西溜势图(同治五年至十三年)

同治十三年(1874年),石庄户口门夺溜,大溜由嘉祥、鱼台趋南阳湖入运河。运河两岸,南面丰、沛所属,北面滕、峄滨湖民地俱遭淹没,以致“邳州、宿迁、桃源、海州、赣榆、沭阳各属人民荡析”。[45]大溜由中河及六塘河归海。

由以上分析我们可以看出,在同治六年前后,散漫的洪水已经有集中的趋势,虽然仍然有分支和漫流的现象,但是大溜变迁到那里,那里就是主要灾区,那里的问题就最严重,这一事实说明,这时候的大溜已经不是和支汉具有同等的气势了。在方问上和水力上它已经明显地占据主导地位。正因为如此,才得以在贾庄堵口后,使河溜归一。

光绪元年(1875年)的贾庄堵口,并修起南岸大堤,使黄河形势为之一变,大溜全趋临濮、箕山一带,旋于秋间北徙。次年南岸濮、范又修起夹堤、黄河南泛的道路被阻挡了。光绪三年(1877年)北岸临河民埝告成。铜瓦厢口门至渔山段堤防连贯齐全,黄河水被约束于两岸堤防之间。当然,以后仍有冲决民堰的事情发生,但没有重大的溜势变化,使这条行水道路一直保持至今。

综上所述,自咸丰五年至光绪三年,黄河在铜瓦厢至张秋的三百余里道路内南北迁徙摆动,北面冲击金堤,南面灌入沮河,还有串入曹、单等五县的多股。波及的范围十分广泛。大致可分为三个时期,第一时期;咸丰五年至十年(1855~1860年),分支多股行走,没有主溜,南面到达赵王河,北面到达开州(今濮阳)、濮、范的南面;第二时期,咸丰十—年至同治五年(1861~1866年)大溜逐渐北徙,灌濮州,冲开州金堤,大溜由金堤而下;第三期,同治六年至十三年(1867~1874年);大溜又南徙,河身成为东西形势,走赵工河及沮河。在这二十多年中,黄河南面淤高后向北摆,北面淤高后向南摆。虽然是支汊错杂,溜势无定,仍然可以看出一些规律性。

决口的洪水穿过运河后,汇入大清河,使大清河迅速冲宽刷深,至同治末年已是一条深通的地下河,但光绪初年以后,运西的漫流逐渐集中,并修起堤防,使进入大清河水流的含沙量增加,这样大清河又转向淤积,至光绪八、九年,河患明显增加,光绪九年至十一年,大清河两岸修起了大堤。新河道初步形成。

4.小结

铜瓦厢决口,可以说是明清黄河史上最重要的一次决口,分析考察这次决口前后的一些具阼问题,是我们认识明清黄河的一面镜子,也是了解黄河何以决口改道的一把重要钥匙。通过对这次决口情况的详细考证,从而对今天黄河的最初形成有一个初步的了解,尤其是对运河以西溜势变迁的考证,对认识黄河河床的变迁、新河道的形成以及黄河对这一带水土资源的影响,都具有直接的意义。

铜瓦厢决口后,由于二十年内几乎没有采取什么措施,造成的损失是十分惨重的,漫流的洪水在运河以西宽达二、三百里,在运河以东大清河两岸,南面流入小清河,北面决入徒骇河。总的波及范围达十府(州)四十余州县,受灾面积约三万平方公里。另外,还淹没城市,冲塌城墙,一些城市不得不迁移以避水患,还造成口门以上黄河的冲刷以及山东水系的变迁,这些影响一直延续至今。

附注

[1]《清朝野史大观》卷十二“清代述异”。

[2]、[3]《再续行水金鉴》卷九十一。

[4]、[7] 关于这些材料的详细论述参见原论文。

[5]《再续行水金鉴》卷六十二。

[6]《再续行水金鉴》卷八十一。

[8]《续行水金鉴》卷四十五,据《河南通志》图绘,这个交界应指兰阳与陈留的交界。

[9] 所谓开放水戗,是以水作后戗化险为夷的一种措施。由于堤防的背河面有深塘,临背差大,水压力大,深塘灌水后,平衡了堤防内外的压力。

[10]、[14]《续行水金鉴》卷四十五。

[11]、[12]、[13]、[24]、[25]、[26]、[28]《再续行水金鉴》卷九十二。

[15] 根据“清代故宫档案”堤工加帮清单。

[16]“清代故宫档案”(水科院水利史室藏号1177-2)八月十一日奏。

[17]“清代故宫档案”(1295-29)十月二十七日钟祥奏。

[18]“清代故宫档案”(咸元10-17)。

[19]“清代故宫档案”(咸三11-20-21)。

[20]“清代故宫档案”闰八月十七日奏。

[21]“清代故宫档案”(咸三11-24-25)七月二十三日奏。

[22]“清代故宫档案”三月十七日奏。

[23]、[30]、[35]《增续长垣县志》。

[27]《再续行水金鉴》卷九十五。

[29]、[36]《续东明县志》。

[31]《再续行水金鉴》卷九十四.

[32]《濮州志》。

[33]《再续行水金鉴》卷九十三。

[34]《再续行水金鉴》卷九十六。

[37]、[41]《开州志》。

[38]、[39]、[40]《再续行水金鉴》卷九十七。

[42] 潘骏文:《潘方伯公遗稿》卷一。

[43]、[44]《山东通志》卷一百二十二。

[45]《再续行水金鉴》卷一百二。

The Tong Wa Xiang Break of the Yellow River in Qing Dynasty

Yan Yuanliang , Yao Hanyuan

Abstract

This paper deals with the situation about the Tong Ws Xiang break of the Yellow River during the time of Xian Feng 5(1985 A.D.)in Qing Dynasty;The historical reason for the change of the Yellow River bed caused by the break is briefly explained;the situations of the break and process of flood spreading over the west of the Grand are studied in detail;the period described is from Dao Guan(A.D. 1821 to 1850)to Guan Xu(A.D.1875 to 1903).

通信地址:北京市海淀区中国水科院南院结构材料所科海利公司 100038

Email: yyliang@iwhr.com

Tel: 010-68781549

* 本文系1985届硕士研究生颜元亮毕业论文的部分内容。指导教师姚汉源教授,并曾得到周魁一工程师的帮助。