王 守 春

(中国科学院地理科学与资源研究所)

摘要:古代人类生产力水平较低,对自然植被破坏很轻,黄土高原有相对较好的天然植被覆盖,生态环境相对较好。古黄土高原的植被,不同地形部位有很大差异,不能笼统而论:黄土原的原面上,为稀树灌丛草地,树木生长不佳,灌丛和草地占有较大面积;山地主要为森林;河谷则以树木为主。公元7~10世纪期间,黄土高原的植被有较明显变化,表现在三方面;毛乌素沙地的面积扩大,草原带界线向南推移,黄土高原内部植被成分表现出干旱化。但黄土高原植被从古代到今天的巨大变化,更主要是受人类活动影响。

虽然历史时期黄土高原的天然植被在人类活动影响下,总的趋势是面积越来越小,植被的结构也渐趋简单化,但在局部地区和特殊时期内,植被也有可能得到再生和恢复。

古代黄土高原在天然植被覆盖较好的情况下,土壤侵蚀相对较轻。但由于黄土的特性以及黄河流域降水的特点,黄土高原的侵蚀仍有相当的侵蚀作用,黄河及其支流的含沙量仍较黄土高原以外地区河流为高。

历史上随着黄土高原天然植被的逐渐退化,土壤侵蚀也逐渐加剧,并使黄河及其支流含沙量增加。历史上黄河下游安流期的存在应与中游黄土高原地区人文地理的变化有密切关系。今天进行黄土高原生态建设,是黄河治理的一项重要措施,但也不能过分夸大生态建设在黄河治理中的作用。黄土高原的绿化,只能一定程度地减少黄河的泥沙含量,但不能使黄河变清。而且,黄土高原生态建设,不能简单化,应根据不同地区和不同地形部位,区别对待,有的地方应以种草为主,有的地方应以种灌木为主,有的地方可以植树,有的地方应乔、灌、草合理组合。历史地理研究可以为黄土高原科学地生态建设提供依据。

黄河在历史上以“善淤、善决、善徙”而著称。在有黄河水灾记录的2 000多年中,黄河在下游决溢和改道多达1590多次,对下游广大平原地区的经济发展和人民生命安全造成严重危害。黄河灾害频繁的一个重要原因就是它的高含沙量,而黄土高原则是黄河泥沙的主要来源区。因此,在黄河历史变迁的研究方面,黄土高原成为学者们予以特别重视的地区。其中涉列问题是黄土高原和黄河历史地理研究中的重要问题:黄河的高含沙量是否自古以来就是这样,古代黄土高原的植被是怎样情况,历史时期植被发生有什么变化,植被的变化与黄土高原土壤侵蚀有怎样的关系,历史上人类的活动又是怎样影响了黄土高原的土壤侵蚀。这些问题的探讨,对于认识黄河这条多泥沙河流发展的历史以及制定更加合理的治理黄河的方略,都具有重要意义。

黄土高原是中华民族文明的发祥地,人类活动历史悠久。原始的天然植被在漫长的历史中受到人类严重破坏,今天黄土高原的植被已远非原始的天然植被。这种情况对黄土高原历史植被乃至现代植被的认识与研究造成很大的难度,因而也造成今天有关黄土高原植被的研究存在很多分歧。如有的研究者认为,渭河以北的黄土高原的植被为草原带的森林草原区(侯学煜,1988)[1],有的研究者认为几乎整个黄土高原都属于森林带(朱志诚,1983)[2]。至于历史时期黄土高原产沙与黄河含沙量是否有很大变化,学者们也是众说纷纭。正是由于这种情况,当1986年由中国科学地理研究所(现改为中国科学院地理科学与资源研究所)与黄河水利委员会联合申请“黄河流域环境变迁与水沙运行规律”的国家自然科学基金重大项目的酝酿和设计过程中,邀请许多相关专家参与讨论,其中不少专家提出应把历史时期环顾台高原的植被问题列入该项目的研究内容。后来,在国家自然科学基金委员会组织的相关专家对这整个大项目的论证过程中,历史时期黄土高原植被问题又被作为该项目重点研究问题之一。

1.前人研究评述与本文研究思路

关于黄土高原历史植被问题,许多学科的研究者都曾予以探讨。虽然他们的见解和观点存在诸多分歧,但为黄土高原历史植被的进一步研究奠定了一定基础。因此,总结已有研究成果,充分吸收各种的合理成分,是进一步开展黄土高原历史植被研究的出发点。

涉足于黄土高原历史植被研究的学者很多,他们的观点也各不相同。归纳起来主要有三种。一种观点认为黄土高原的原始自然植被为草原,第二种观点认为是森林,第三种观点认为是森林草原。通过对这三种观点及其所依据的论据进行仔细分析,表明各种观点都是建立在一定的客观事实的基础上,也就是说,每一种观点都有其一定的合理成分。因此,不能对其中的某一观点予以完全否定。但另一方面,对上述观点仔细分析表明,每一种观点都有其一定的局限性和缺陷,都不是完美无缺的。通过对各研究者的论点、论据以及研究方法的分析和比较,使笔者认识到,有关黄土高原历史植被之所以存在诸多观点和分歧,是由于不同研究者的学科基础不同,所采用的方法和观察问题的角度不同,各研究者对自己的学科及采用方法过于自爱,而对其局限性缺乏认识。在黄土高原历史植被研究中,有的是第四纪研究者,用孢粉分析方法;有的是地植物学者,采用地植物野外调查方法;有自然地理学者,采用野外自然地理调查方法;有历史地理研究者,运用历史文献和地名方法等。其中每一种方法都可以指出存在一定的局限性。如孢粉分析方法,只能将花粉分为木本植物和草本植物,而不能将乔木和灌木区分开,这对于认识黄土高原植被无疑造成一定的偏差,因为大量事实,包括历史文献和现代植被情况都表明,灌木在黄土高原植被中占有重要地位,而根据孢粉分析结果,则会将灌木都理解为乔木,这将大大夸大乔木在黄土高原植被中的地位。现代地植物研究也有一定局限性。它的局限性在于这种研究主要是依据现代自然地理环境和地植物特点来复原古代植被,这只有在古代黄土高原自然环境与现代自然地理环境没有变化的前提下才可以,然而,实际上,古今黄土高原自然环境的变化是很大的,因此,从现代地植物学角度研究古代黄土高原的植被,其局限性是显然的。在历史地理学研究中,有单纯用历史文献进行研究,由于古人对自然现象的记载具有很大的取舍性。在古人的笔下,那些对于人类价值越重要的植物,或人类接触较多的植物,被记载得越多,相反,那些对于人类价值相对较小或接触较少的植物被记载得就较少。例如,在古代描写自然景观的文献中,松柏被相对较多地记述,而其他树种的树木则被记述的相对较少。另外,古人对自然景观或自然植被的描述,不可能如今天这样科学地表述,往往带有文学性的描述,有的历史文献中的某句话,可以这样理解,也可以那样理解,这就会导致对古代植被的认识大相径庭。历史地理学研究中的地名方法也存在一定局限性。所谓地名法就是有的研究者根据地名中的一些用植物命名的地名来复原古代植被,有的研究者根据从1:10万陕北地区地形图上的地名统计,得出陕北地区古代的天然植被是森林的结论。他们的论据是,在地形图上用植物命名的地名中,大量的是用树木来命名。这种方法的局限性在于,地名的命名常常采用具有特征意义的标志性植物,如陕北的神木,实际上只是在黄土峁上长有一棵古松树(其年代据年轮测定约有600多年),再如,有的村庄实际上只有一棵老槐树,该村庄则被称为槐树庄。这种用具有特殊标志性意义的树木来命名地名,是不乏其例的。根据对此类地名的统计作为复原古代植被的依据,认为古代陕北的植被就是森林,显然是很有问题。

以上分析表明,对黄土高原历史植被的研究,不能仅局限于一种方法。而在上述众多学科与方法中,历史地理学的研究方法具有较多的优越性。历史地理学研究黄土高原历史植被的优越性就在于,历史文献中记载有关黄土高原植被的信息是大量的,这些信息要比用孢粉分析方法所获得的信息,在量的方面要丰富得多,而所需费用也少得多。历史文献中有关黄土高原植被的信息,有的是有关某一具体地点的,有的则是宏观的,大范围地域的描写。而孢粉分析的样品取样,虽然通常是选择在一个有代表性的地形部位,但也会受所在地点与周围环境的很大的影响。

历史地理学的研究,主要是查阅大量历史文献。来自其他学科的学者对历史文献记载的植被信息抱怀疑态度,认为许多记载是不科学的,是不可靠的。但对此应作分析。历史文献毕竟是先民留下的中华民族独有的宝贵遗产,是世界上任何其他国家所不具备的,为我国历史地理研究提供了最为有利的条件。对于这些历史遗产,不应当无视它的存在和其宝贵价值,而是应采取何种态度来利用。固然,古人的记载没有今天那样严格的科学性,因此,对历史文献中的记载,不能盲目拿来就用,而应以严格认真的态度,去伪存真,提取其中合理的内涵。这是今天历史地理学者的任务。

为了避免片面性和局限性,在以历史地理学研究为基本研究途径的同时,还进行野外考察,并吸收孢粉分析以及其他学科研究的成果,进行综合分析,互相补充。

2.西周至战国时期黄土高原的植被

为确定历史时期黄土高原天然植被的特点,就应当复原在人类生产力水平很低,对自然界破坏很轻微时期的植被,那时的植被可以代表黄土高原的原始天然植被。

大量事实表明,战国时期是黄河流域生产力大发展时期。从战国时期起,铁器被广泛使用。尽管在战国时期以前,可能从春秋时期起,铁器就已被使用,但那时铁器的使用还不普遍,还不足以对经济与社会产生深刻影响。铁器的使用对经济和社会产生重大影响则是从战国时期开始。在战国时期,由于生产力的大发展,农业民族在黄土高原的分布范围大大扩大,战国时期前,吕梁山以西、泾河和洛河的上游地区,都是游牧民族分布地区。在战国后期,赵国占据了吕梁山以西、晋北和河套地区,秦国则占据泾河和洛河的上游地区。因此,战国时期以前黄土高原的植被可以看作是受人类活动破坏很轻微的自然植被。

从历史地理学研究的角度而言,复原战国时期以前黄土高原的植被,还有一个有利条件,这就是从西周时期起,黄土高原地区就成为我国政治文化中心,留下了很多蕴含黄土高原地理环境信息的历史文献。其中主要有《诗经》、《山海经》等。《诗经》不仅是一部文学性很强的著作,更重要的是它还有写实的特点,记录了大量历史事实,补充和丰富了其他历史文献的记载。其中所记载的许多内容,已被考古发现所证实。历史学界把该著作作为研究西周时期历史的重要依据。《诗经》有许多诗篇描写黄土高原的自然景观,有的诗篇更直接地描述了黄土高原的自然植被。这些记载具有写实的特点,表达了古人对自然环境最直接最直观的感受和印象,具有可信性。《山海经》为古代的一部地理著作,记述了战国时期及以前的中华民族所认知的地域范围的自然地理和人文地理知识。其中有关黄土高原地区的记述最为详细和清楚。此外,还有其他一些历史文献,或多或少地记载了有关黄土高原古代自然环境与植被情况。

西周至战国时期,其时代大致为距今3 000~2 200年。从最近一万年来的全新世气候环境变化的角度而言,这一时期属全新世晚期,是全新世大暖期后的气候转冷时期。因此,复原这一时期高原的植被,对于认识全球气候变化进入晚全新世时期黄土高原的自然面貌,对于今天黄土高原地区的生态建设,也有很重要意义。

根据《诗经》等文献的描述,西周时期黄土高原有保持很好的原始的自然生态系统。《诗经·小雅·吉日》篇描写了陕北黄土高原地区漆、沮河流域野鹿成群,群鹿追逐的情景。这里成为周天子打猎的好地方。关于漆、沮二河相当于今天黄土高原的哪两条河,说法不一。但无论把二河看作是今天陕北的哪两条河,该诗篇中描写的野鹿成群的景象,应当在黄土高原地区具有普遍性。《诗经·小雅·鹿鸣》篇描写了群鹿在黄土高原上吃草的情景。这些描写也得到考古发现的证实。在关中地区西周遗址中,考古发掘出土了大量鹿骨和鹿角[3]。由于有较好的自然生态系统,因此,那时的植被,应当是原生的天然植被。

黄土高原的地形是由黄土塬、黄土墚和黄土峁以及山地诸地貌类型组成。从自然地理学角度而言,黄土塬应是黄土高原地区能反映地域生态特点的地形部位,即能反映其地带性特征的地形部位,被称为显域生境。早在西周时期的处于原生自然生态环境的情况下,黄土高原上分布范围宽广的黄土塬上的天然植被是灌木和草地占有较大面积。

古代黄土高原的塬面上,草地占有较大面积的证据是很多的。

黄土塬的“塬”字,古代称为“原”。“原”字至少在西周时期就已被广泛使用。在西周时期的文献中,出现了若干用“原”命名的地名,如周原、大原等地名。我国最早的一部地理著作《禹贡》中则有“原湿底绩”一语。这些“原”都是指黄土高原地区的黄土塬。“原”在我国古代被用来表示特定的自然景观。据《尔雅·释地》的解释,“原”为广平之意,即广阔而平坦。这样的景观应当是草原景观。若黄土原上有茂密的森林,就不可能是广平的景观。根据《诗经》对周原自然环境的描写,可以进一步认识古代黄土原的‘原’字的含义以及“原”上自然景观的特点。《诗经·小雅·文王之什·绵》是这样描写周原的自然环境:“周原膴膴,堇荼如饴”[4],其大意是:“周原为一片开阔肥美的草原,到处生长着肥嫩的堇采和苦采。”诗中的“堇”即堇采(Viola),多年生草本,属堇采科;诗中的“荼”,即苦采(Ixeris chinensis),又称苦买采,属菊科[5]。

除了描写“原”的景观,《诗经》中还有许多篇或直接或间接描写了黄土高原地区草地分布面积广阔。主要有如下诸篇。

《诗经·小雅·鹿鸣》描写了成群的野鹿互相鸣叫着在广阔的草地上吃草的情景:“呦呦鹿鸣,食野之苹…呦呦鹿鸣,食野之蒿…呦呦鹿鸣,食野之芩。”诗中的呦呦(you you),为拟声词,表示野鹿叫的声音;诗中的“苹”,据晋代大学问家郭璞解释为颟蒿[6];诗中的“芩”,据《中华大字典》[7],可能是指蒿的一种,也可能是指低湿地上一种草本植物。总之,该诗篇中所描写的植物,以蒿属(Artemisia)为主。这和孢粉分析所得出的关于黄土高原原面上及墚地上的花粉组合以蒿属占主要地位的结论相吻合[8]。以蒿属植物为主的花粉组成,代表的是草原环境。

《诗经·大雅·生民》篇,描写了黄土高原在未进行农业种植以前的原始自然植被是茂盛的草地。

《诗经·小耶·谷风之什·小明》篇,提到了周人领土的西鄙称为“艽野”。“艽”是一种草本植物,学名秦艽(Gentiana macrophylla),龙胆属,多年生,生态环境为草地和林缘地带[9]。“艽野”这一地名无疑表明秦艽这种草本植物在这里很多。根据这种植物生态环境特点,进而说明这里有面积广大的草地。那么,“艽野”的具体位置在那里呢?根据考古学研究,西周遗址分布的最西部位于今甘肃平凉、庆阳地区[10]。由此,“艽野”应当位于今平凉、庆阳地区。这里即使在今天,也仍有面积广大的黄土塬,如平凉地区著名的董志塬。在古代,这里黄土塬的面积更为广大。那时,在广阔的黄土塬上,有着面积广大的以草本植物秦艽为重要组成的草地。

《诗经》中还有许多重要篇章描写了周朝天子和诸侯在陕北和陇东地区的广大黄土塬上狩猎的情景。如《小雅·吉日》篇,生动地描写了周天子和群臣一起在漆、沮河流域的广阔草地上驾车围猎野鹿和各种动物的情景。该诗表明,在漆、沮河流域,野鹿等多种食草动物数量很多,进而表明草地在这里有较广大的面积。除了《诗经》中记载了许多狩猎的情景,《史记》中亦有记载。如《史记·秦本纪》记载秦文公三年出猎之事。《诗经》中还有许多诗篇描写猎兔和吃兔肉的情景。兔子属啮齿动物,分布很广,但在草原地带分别最广泛。《诗经》中关于古代黄土高原地区猎兔和吃兔肉的描写,表明野兔数量很多,进而也表明草地在古代黄土高原面积广大。在关中地区的西周遗址中,发现大量兽骨、鹿角等遗存,表明狩猎活动对于西周时期生活在黄土高原地区的先民来说具有重要意义,与《诗经》等古代文献所记载的狩猎活动互相印证,对古代文献所描写的黄土高原野生动物及狩猎活动提供有力证据。

古代黄土高原人文地理特点亦可为草地占有广大面积这一论点提供佐证。

从商代后期至战国前期,庆阳、延安、离石一线以北,长期为游牧民族居住。其中的某些时期,游牧民族向南可达到关中地区甚至渭河之畔。如西周末年,游牧民族达到泾河下游,游牧民族还参与了西周末年的宫廷之争。在庆阳、延安、离石一线以南,虽然为农业民族居住地区,但畜牧业则占有重要地位。西周时期,秦人的先祖以善养马而著称于史。《史记·秦本纪》记载秦人的先祖因善养马,周朝天子让其在今宝鸡的汧水和渭水之间放牧马匹,“马大蕃息”,使马匹在这里得到大量繁育。位于今山西的晋国也以多马而著称于史。《左传·昭公四年》就记载了晋国多马一事。而《左传·僖公二年》更记载了晋国的“屈”地所产之马为晋国的国宝。“屈”的位置,据史念海先生考证,大致位于今山西省西南部吕梁山西侧吉县的东北部。而居住在关中地区的周人则以牧牛和牧羊而著称于史。《诗经·小雅·鸿雁之什·无羊》篇赞美了周宣王时期牧业兴旺的景象。该诗颂道:“谁谓尔无羊,三百维群;谁谓尔无牛,九十其犉。”[11] 其大意是,谁说你无羊,你的一群羊有三百头之多,谁说你无牛,你的牛一群有90头之多。如此规模的畜群,即使在今天的游牧民族,畜群规模也不过如此。西周时期畜牧业的兴旺景象由此可见。至于庆阳、延安、离石一线以北的游牧民族分布地区,牧业的地位就更重要。西周时期黄土高原的这一人文地理特点说明草地占有广大面积。

除了草地有广泛分布外,灌木林在古代黄土高原也有广泛分布。

古代在黄土高原的面积广大的黄土塬上,灌木的种类很多,主要有榛子(Coryllus heterphylla)、酸枣(Ziziphus spinous)、扁核木(Prinsepia utilis)、枸杞(Lyncium chinensis)、荆条(Vitex negundo)等。这些灌木,常常成片生长,形成灌木林。例如,《诗经》中的《小雅·青蝇》篇、《国风·周南·葛覃》篇、《国风·秦风·黄鸟》篇等,描写了秦人和周人居住的地区,分布着成片的酸枣林和榛子林。酸枣在古代被称为棘。《诗经》中有关黄土高原的诗篇中,提到杞的诗篇很多。杞即枸杞,为有刺灌木,今天在黄土高原广泛分布,特别是在宁夏地区,其所结果实即著名的滋补中药枸杞。《诗经》以及古代其他一些文献提到较多的另一种灌木是棫。如《诗经·大雅·棫朴》篇,描写了长得繁茂的棫和朴,人们将这两种灌木取来作为薪柴。棫,晋代郭璞注释为:“棫,小木也,丛生有刺,实如耳珰,紫赤可啖。”[12] 根据郭璞的注释,“棫”明白无误是一种灌木,应属于蔷薇科,很可能就是扁核木。

在古代文献中还记载“棫林”。“棫林”是一个地名,最早见于出土的西周青铜器的铭文中。该青铜器的时代大致是西周宣王时期(在位时间为公元前827~782年)。铭文中记述了周人在棫林这一地方抵御羌人,和羌胡人博战的历史事件。

有关棫林的另一记载见于《左传·襄公十四年》(公元前559年)。该条记载说的是此年晋国联合其他诸侯国攻打秦国,诸国联军向西渡过泾河“至于棫林”。

后来,直到汉代,还可见到有关“棫林 ”的信息。《汉书·地理志》在“右扶风”条下,记载了秦昭王建“棫阳宫”。“棫阳宫”一名,是因其建在“棫林”之南而得名。这就表明,在秦昭王建棫阳宫时,棫林仍然存在,而且还应面积很大,成为具有特殊地理意义和地理标识的地理景观,以至帝王的宫殿都要以它作为命名的参照物。秦昭王在位年代为公元前306~251年。棫阳宫应建在这一时期。从周宣王到秦昭王的数百年期间,“棫林”一直被作为重要地理标识和地理景观,其面积之大可想而知。

上述诸多文献记载表明,“棫林”不是虚构的,也不是古代文人的文学夸张,而是确确实实存在的一个地理实体。有的研究者认为,古代文献记载的有关黄土高原植被情况都是古代文人的文学性的描述,大多是靠不住的,是不可信的。对我国古代文献持这种态度是不可取的。前面已讨论过,迄今用来复原黄土高原历史植被的几种方法,哪一种都不能说是完美无缺的,都或多或少地存在一定缺陷和不足,而历史文献中有关记载,只要去仔细发掘,去

伪存真,就能获得宝贵的信息。

上述记载还表明,这里曾有过多次军事行动,表明古代这里在军事上也是一个很重要的地方。这从另一角度证明棫林的确是一个面积很大的灌木林,从自然地理以及从军事角度而言,都具有很特殊的意义。

棫林存在的时间很长。从最早出现有关棫林的记载到《汉书·地理志》记载的秦昭王建棫阳宫,历时已有500多年。实际上,它存在的时间还应长得多。这表明,这种灌木林植被在黄土高原是很稳定的植被类型。尽管在距今3 000~2 000年期间,全球气候有一定变化,但对棫林的存在没有太大的影响。由此可以认为,灌木在黄土高原是适应能力很强的植物。

由于古代黄土高原各种灌木形成的灌木林广泛分布,中华民族的先民对这种植被类型用专门名称来称呼,称为“平林”和“中林”。

上述表明,草地和灌木林在古代黄土高原的黄土塬上分布广泛,因此,作为黄土高原显域生境的黄土塬,它的重要植被类型应是草地和灌木林。但这并不是说古代黄土塬上就没有乔木生长。许多事实表明,古代黄土高原的黄土塬上也还是有乔木生长。

首先,对近3 000~2 000年来的黄土塬上的黄土地层中的花粉分析可为此提供证据。黄土研究者在以下三处黄土塬采取花粉样品:静宁牛站沟平缓分水岭上(距今3162±108年)、西峰北雷家岘黄土塬上(距今2600±140年)、环县城东黄土塬上(距今1935±黄土塬130年)。其时代大致为从西周早期到西汉末年。这三个地点的花粉样品分析结果表明,都或多或少地含有木本植物花粉,花粉类别有松属和桦木属花粉[13]。这些松属花粉和桦木属花粉不可能都是被风从远处吹来的,因为对现代花粉研究表明,花粉不具有向远处漂移的能力,而是产生于当地。这三处黄土塬上的松属花粉与桦木属花粉为这里的黄土塬上有乔木生长提供证据。

古代文献也有大量记载表明黄土塬上有乔木生长。

《诗经·大雅·绵》歌颂了周人先祖古公亶父的功德,其中描写了古公亶父领导人们清除荒野上的柞树和棫进行农业种植。古代人们进行农业种植首选的是地势平坦、土层深厚的黄土塬上。柞树是乔木,属于栎属;棫为灌木。该诗反映的时代是周人在建立周政权之前,即距今3 000多年前黄土高原地区黄土塬上的植被情况,当时既有乔木,也有灌木。《诗经·大雅·载芟》篇,描写了西周早期成王时期国王于春季亲自开垦耕地的情景,以鼓励人民进行农业生产。诗中描写了开垦土地要清除荒野上的原始天然植被,描写了既要除草,也要清除树木。

《诗经·魏风·十亩之间》篇描写了桑树在农田的田块之间和荒野地上广泛分布的情景。诗中所描写的桑树应当是野生的。该诗是春秋时期魏国的民歌。魏国领土范围很广,也占有黄土高原的一部分,主要是在晋南和晋西南地区。

《诗经·小雅·黄鸟》篇,描写了农田、桑树、栎树相间分布的田野景观。这种景观应当是黄土塬上的景观。

此外,古代文献中还记载许多用树木命名的地名。其中,栎树和桑树是用来命名地名的重要树种。例如,位于今陕西省富平县东南的栎阳,曾是秦国早期的都城所在。因此,该地名出现很早,应在春秋时期就已出现。栎阳一名,表明是位于一片栎林之南,而且这片栎林,作为具有秦国都城地理标识意义的一片树林,其面积应当很大。用“桑”命名的地名见于西周青铜器“散氏盘”的铭文中。该铭文中有“桑”的地名。另外,在古代其他文献中,记载黄土高原地区用桑命名的地名还很多,但并非所有用桑命名的地名都是位于黄土塬上,有的则是位于河谷中。然而“散氏盘”铭文中的“桑”,应当是位于具有显域生境特点的黄土塬上的。栎树则属地带性植物,生长在具有特定水热条件的自然地理地带。黄土塬上能有成片栎林生长,表明黄土塬上具有乔木生长的水热条件,即黄土塬上可以生长乔木。因此,古代黄土高原的黄土塬植被,不应为某些研究者所认为的仅仅是草原,也不是草原加灌木,还应有乔木。

应特别指出的是,古代黄土高原的黄土塬上生长的树木,并不如茂密森林中的树木那样挺拔高大。实际上,黄土塬的树木长势不太好。如《诗经·大雅·文王之什·皇矣》篇,描写了周文王率领人民开垦荒地,为此,要除掉荒地上生长的柽柳、桑树、灵寿木、柘树等树木,有的树木枯死立在那里,有的枯死倒在地上,要除掉的还有灌木。所提到的这些树木大多都是小乔木和灌木,而且有许多枯死的树木存在。表明这是发育非常成熟的植被,而长势却不佳。这种景观,笔者认为应为疏林灌丛植被。

《诗经》中还有两篇描写了黄土塬上的植被状况。《小雅·四牡》和《唐风·鸨羽》描写了在黄土塬上生长的四种木本植物:栩、桑、杞、棘。值得指出的是,这四种木本植物都被加以“苞”字,称为“苞栩”、“苞桑”、“苞杞”、“苞棘”。诗中把生长在黄土塬上的栩和桑两种树木称为“苞栩”和“苞桑”。“苞”字为“丛生状”之意。在植物学中,只是灌木的生长态势被称为“丛生”。杞为灌木枸杞,棘为酸枣,也是灌木,诗中把“苞栩”、“苞桑”与“苞杞”、“苞棘”并列,显然,这四种植物都是丛生灌木。栩为栎属木本植物。栩和桑都表现出灌木化特点,即这两种树木长在黄土塬上则表现出矮化,有灌木化趋势。

为了对古代在黄土塬的树木的生长情况有进一步的认识,兹将《诗经》中有关在黄土塬上生长的树木与生长在山地上的树木的描写进行比较。还是前引的《诗经·大雅·文王之什·皇矣》篇,除了前述的描写黄土塬上的树木情况,还描写了山地上生长的树木的情况。

而在该篇中所描写的山地植被,与前述的黄土塬上的植被情况形成鲜明的对照,描写的山地上的松柏长得茂盛高大,山地上的柞树和槭树也都长得挺拔。《诗经》在同一个诗篇中,对山地上的树木与对黄土塬上树木的描写形成如此鲜明对照,充分说明,在古代处于原生生态环境的状况下,黄土塬上的树木与山地上的树木在树木种类、生长态势等方面,存在明显差异。因此,不能把黄土塬上生长的树木与生长在山地上的森林等同看待,只能将黄土塬上的树木称为疏林。

根据上述草地和灌木在黄土塬上有广泛分布,还有矮化和长势不佳的树木呈稀疏分布,可以将黄土塬上植被特点概括为“稀树灌丛草原”[14]。这一特点应该作为黄土塬高原地域植被特点。为什么黄土塬上会形成这样的植被呢?笔者认为这和黄土的特性有关。黄土塬的土质为厚层黄土,而黄土具有垂直节理,水分容易渗漏,还由于黄土中的黏土矿物能强烈吸收水分,这些因素使植物对大气降水的利用率大为降低,造成植物生理干旱,因此,同样降水,在其他土壤类型或岩石山地,植物对降水的利用率较高,植被就截然不同。如笔者在考察中见到延安东南花木兰墓及附近植被可作很好说明。花木兰墓及附近几个土丘,都是由红色土构成,其上面生长着茂密柏树林,红色的土丘和上面的茂密柏树林成为这里独特的自然景观。

关于黄土塬上的植被应为疏林灌丛草原这一结论,和花粉分析结果基本吻合。第四纪黄土研究者们对黄土高原几个不同地点距今3 000~2 000年黄土塬地层的花粉分析结果表明,草本植物花粉占花粉总量的绝大部分,表明黄土塬上的植被具有草原化特点[15]。

野外考察也为上述黄土塬植被为疏林灌丛草原的结论得到验证。在黄土高原地区,凡是在有厚层黄土覆盖的黄土塬、黄土墚和黄土峁上,都可以看到其上面的树木很少,即使在田边地角上偶尔有一二棵树,也都长得不高,弯弯曲曲的,俗称黄土塬“老头树”,其树种也大多是枣树等耐旱能力很强的树木,而在田边地角生长的草本植物则主要是蒿类植物,如铁杆蒿等,灌木则主要为酸枣、荆条等耐旱植物。然而,在与黄土塬毗邻的沟谷中,树木却生长得茂盛高大,树种有杨树等。陕北的洛川塬是黄土高原地区非常典型的一个黄土塬,面积非常广大,非常平坦,视野非常开阔。笔者乘汽车在该黄土塬上奔驰一个多小时,才横穿过该黄土塬的最窄处。在若大的一个黄土塬上,笔者只是在村落附近见到几棵稀疏的树木,再就未见到什么树木,在田边地头还可见到酸枣等灌木和铁杆蒿等草本植物。可以想象,在古代人类尚未对这里尽心开垦之前,这里应是草地占有很大面积,此外,还生长较多的灌木,树木很少而矮小,只是稀疏地散布在荒野之上。这种景象和前面所引的《诗经》对黄土塬景观的描写相吻合。即使在黄土高原外围地区的由厚层黄土形成的地面上,植被也基本是这一特点。如在太原向北到忻州的铁路沿线,有许多黄土台地,以及在郑州以西到渑池的铁路沿线的许多黄土台地,其上面也都几乎难以见到树木,即使有树木,也是矮小的老头树,灌木有酸枣等植物以及铁杆蒿等草本植物。因此,可以说,《诗经》中有关黄土塬景观的描写,是具有普遍性意义的。

有的研究者把古代文献中出现的“平林”和“中林”理解为平地上的森林,进而认为古代黄土高原的黄土塬上也广泛分布着森林。这种理解和推演都是不正确的。我国古代对树木高大而茂盛的森林另有专门名称,称为山林和乔林。“平林”和“中林”,则是指生长在黄土塬上的灌木林而言。中华民族先民很早就创造出“山林”、“乔林”、“平林”、“中林”这些术语和词汇,表明古人已认识到高大茂盛的森林与矮小灌木林这些不同植被类型之间的差异,今天我们不能将这些语汇所表达的不同植被类型混为一谈。关于“平林”和“中林”的含义,笔者已另有专文论述[16]。

山地在黄土高原占有很大面积,是黄土高原自然环境的重要组成部分。山地的植被及其

变化对黄土高原整体生态环境有重要意义。由于山地降水要比黄土塬相对多些,而且山地土壤之下为岩石质,因此山地植被和黄土塬上的植被有很大不同。山地植被以森林为主。这在西周至战国时期的许多文献中都有明确的反映。除了前述的《诗经》中许多诗篇描写了山地为茂盛高大而挺拔的森林外,还有《山海经》等文献亦记载了黄土高原山地植被。

最后成书于战国时期的《山海经》一书,是我国古代以山地为主要记述对象的一部地理著作。该著作对黄土高原山地的记载可信程度较高。《山海经·西次四经》记载了陕北地区若干山地上的植被以林木为主。主要有如下诸山地。“阴山…上多穀”,“申山…其上多穀柞,其下多杻橿”,“鸟山…其上多桑,其下多楮”,“诸次之山,多木无草”,“号山…其木多漆”,“白於之山,上多松柏,下多栎檀。”其中的“阴山”,大致相当于今陕北的黄龙山,“申山”为位于延河上游的山地,鸟山大致位于清涧水上游的山地,诸次之山为位于今米脂与佳县之间的山地,“号山”为位于榆林东面的山地,“白於之山”为靖边县南的白于山。《山海经》记载的“穀”,即楮树(Broussonetia papurfera),“漆”即漆树(Toxicodendrum vernicifluum)。号山和白於之山为黄土高原最北部的山地,也是黄土高原上降水较少地带。这些山地在古代不仅有树木生长,而且还表现出垂直变化。“白於之山”“上多松柏,下多栎檀。” “申山…其上多穀柞,其下多杻橿。”其中的“杻橿”,可能为今天黄土高原地区所称的橿子树(Quercus baronii),为栎属,灌木或小乔木。这些垂直变化,是符合山地植被垂直分布规律的。

古代陕北有的山地以灌木为主。如《山海经·西次四经》中“上申之山…上无草木,下多榛楛”其中“楛”为牡荆,榛与楛都为灌木。“上申之山”位于陕北米脂东北,佳县的西面。值得指出的是,“上申之山”和前述的“申山”,下部的植被都是灌木,这一特点很重要。通常,山地垂直植被带谱最下面一个带的植被类型,反映了所在地域显域生境的植被类型。这两处山地最下部的植被为灌木,意味着灌木也应是黄土高原的黄土塬植被的重要类型。

特别应当指出,由于古代文献对黄土高原山地的树木记载相对较多,有的研究者就推而广之,认为整个黄土高原都是森林植被。这种推演是错误的。山地由于其独特的自然地理特点,山地植被不能作为地域性植被。如天山和阿尔泰山上有森林植被,但不能说新疆地区的植被是森林。同样,古代黄土高原地区的山地多为森林,但不能说古代黄土高原的植被就是森林。

黄土高原的河谷与低地,在古代原生状态的植被也以乔木占有重要地位。《诗经·小雅·伐木》篇,描写了西周时期在山谷中伐木的情形,所砍伐的树木主要有檀等,表明古代黄土高原的河谷中以阔叶树为主的植被构成。《诗经·国风·唐风·山有枢》篇,描写了今山西南部低湿的河谷低地的乔木生长得茂盛高大,有多种阔叶树。《诗经·小雅·隰桑》亦描写了低湿地上生长乔木的景观。河谷低地上除了生长乔木外,还生长藤本植物和湿生及水生植物。如《诗经·国风·葛藟》篇,描写河谷中生长藤本植物葛藟(Vitis flexuosa),《诗经·国风·车邻》篇描写了河边生长着芦苇,《诗经·国风·采繁》和《采苹》二篇描

写河边生长着湿生和水生植物。这些植物的存在表明河谷中水分条件较好,生态条件较优越。

以上所讨论的地域范围,是典型黄土高原地区,即渭河以北,六盘山以东,长城以南,吕梁山以西地区。前面讨论表明,黄土高原古代原生天然植被是很复杂的。因此,关于黄土高原的历史植被,不能笼统地一概而论,首先应区分出黄土塬和山地。古代黄土塬的植被应是疏林灌丛草原,而山地则是以森林为主。黄土墚和黄土峁情况则较复杂。黄土墚的顶部和黄土峁的顶部,则和黄土塬上的植被相近,而黄土墚和黄土峁的沟谷中,乔木可能多一些。

由于黄土高原范围广大,由南向北,由东向西,气温和降水量都有很大变化,因此,黄土高原上的植被,还存在地域的差异。离石、延安、庆阳一线,是黄土高原南北差异的分界线。这一界线的存在,首先表现在人文地理上。从商代后期到战国中期的漫长时期里,这一界线为黄土高原农业民族与牧业民族的分界线。尽管这一期间有时牧业民族会越过这一界线向南深入很远,而农业民族有时也会越过此线向北推进,但是两大人群基本上以离石、延安、庆阳一线为分界线。植被的差异主要表现在显域生境的乔木种类。在此线以南,显域生境上的乔木主要为栎属树种,主要有栎树、柞树等树种,桑树也分布很广泛。而此线以北,显域生境的乔木主要为耐旱能力很强的松树和柏树等针叶树。

古代黄土高原显域生境的疏林灌丛草原的植被并不是地带性植被。关于黄土高原上的植被究竟属于哪一个植被地带或属于几个植被地带,学术界尚存在很大分歧,有待进一步探讨。

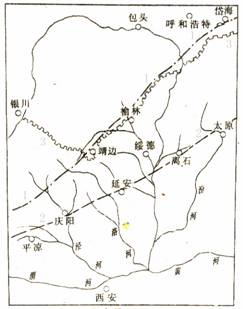

古代黄土高原植被与北方草原带的界线在哪里,也是一个很重要的问题。

根据两个地点的花粉分析可确定草原带的南界。一个地点是内蒙古岱海盆地。该地的晚全新世地层中,没有发现木本植物花粉[17]。另一地点是内蒙古伊克昭盟乌审旗海则滩的晚全世地层中也未发现木本植物花粉[18]。这两处花粉分析结果表明,在距今3 000~2 000年期间,草原带南界至少应在岱海盆地和伊克昭盟乌审旗南部海则滩一线之南。

另从黄土高原的角度看,在甘肃环县城东塬黄土地层花粉分析表明,这里的晚全新世地层中有木本植物花粉,为少量的桦木属花粉和松属花粉。尽管木本植物花粉含量很少,但毕竟这里还是有木本植物生长,表明这里不应属于草原地带。又根据《山海经》记载的白于山“上多松柏,下多栎檀”,以及北魏郦道元在《水经注》一书中记载榆林附近还是一片“榆柳之薮”,则草原带南界应在环县和榆林一线之北。

秦代在北面建了一条长城,其位置也大致是沿上述一线延伸。因此,秦代长城的位置,可以作为那时草原带南界的位置。

1 西周至战国时期草原带南界

2 西周至战国时期黄土高原疏林灌丛草原

植被内部区域分异界限

3 明长城

图1 西周至战国时期黄土高原植被分布图

3.唐宋时期黄土高原植被

从战国时期以后直到隋代,黄土高原植被的特点和地域的分异没有表现出显著的变化。实际上,这个时期的植被或多或少地有一些变化,只不过相对于后来唐宋时期的变化,可以看作很小,不太突出。而在唐宋时期,黄土高原的植被发生了非常明显的变化。这一变化主要表现在三方面:一是毛乌素沙地环境的恶化和沙漠化的发展;二是草原带南界明显地向南移动;三是黄土高原上耐旱植物分布范围的扩大。

首先需要阐明的是战国时期以后到隋代这一时期黄土高原植被的情况。这一时期植被的变化不太突出,可以由以下事实说明。

前节论述了西周至战国时期草原带南界大致沿秦长城延伸,即沿岱海之南,榆林、靖边、环县一线以北延伸。直到公元6世纪,甚至到隋代,这一条界线的位置还没有太大的变化。如公元6世纪初,郦道元在《水经注》中记述了榆林周围地区还是一片“榆柳之薮”,当时这里生长着大片的榆树和柳树。显然,那时草原带的南界还在榆林之北。

另一个事实是,公元5世纪初,鄂尔多斯高原上的一支匈奴族首领赫连勃勃在无定河上游红柳河畔兴建一座规模宏大的城作为他的都城,取名统万城。该城现在已成为一片废墟。根据考古工作者对统万城遗址的发掘,在马面内发现了许多粗大的松、柏、侧柏、杉等树的树干。这些建筑木材不可能是从很远的地方运来的,因为若要从远处运来,须经过长距离的陆路运输,这在当时几乎是不可能的。比较合理的推测是这些数量很大的粗大木材是采自附近的白于山。白于山是距离这里最近的一座山地,即位于统万城的南面不到50公里的距离。若这一推测是正确的,那么,统万城的大量建筑木材的发现,证明《山海经》中有关白于山“上多松柏,下多栎檀”的记载是正确的,还表明直到公元5世纪初建造统万城时,白于山上还有很多树木生长。因此,当时草原带南界还在白于山之北和统万城之南。

上述两处情况表明,至少到5世纪,从今榆林到靖边段,草原带南界与西周至战国时期相比,尚无明显变化。但是再向西,草原带南界在公元5世纪时与西周至战国时期相比变化则较明显。公元5世纪初,赫连勃勃为了选择都城的位置,在鄂尔多斯高原进行广泛考察,他认为,在河套以南,马岭以北这一片广阔地域内,自然条件最好的地方就是红柳河畔。

马岭位于甘肃庆阳与环县之间。赫连勃勃把马岭以北地区,其中也包括环县,与鄂尔多斯高原作为同一个自然地理单元,表明马岭以北地区自然环境应与鄂尔多斯高原相同,都是草原环境。因此,此时这里草原带的南界应在环县以南。而西周至战国时期这里草原带南界,前已叙及,根据环县城东塬距今3 000~2 000年黄土地层中花粉分析,含有松属和桦木属花粉,尚不属草原带。显然,到公元5世纪初,草原带南界已从西周至战国时期从环县之北向南移到马岭以南。但相对于整个草原带南界而言,这只是很局部的变化。

然而,唐代以后至北宋,黄土高原植被与环境发生了明显变化。其中表现最明显的是在鄂尔多斯高原南部和黄土高原北部。其表现是,位于这一地区的毛乌素沙地的自然环境有明显恶化,沙漠化发展,草原带南界大幅度向南移动。这一变化,其时间大致在公元7世纪以后,因为在公元6世纪以前,毛乌素沙地所在地区的自然环境还是比较优越的。有以下事实可作为依据。

公元5世纪初,游牧于鄂尔多斯高原的匈奴族一支的首领赫连勃勃控制了北至河套,南至长安的广大地区,建立了夏国。他为了选择都城的位置,在鄂尔多斯高原和黄土高原地区进行广泛考察,最后把都城选在今靖边县北面无定河上游的红柳河畔。他之所以选中这里,是因为这里自然环境较好。根据古代文献记载,他对这里的自然环境极为赞赏:“赫连勃勃北游契吴,叹曰:美哉!临广泽而带清流。吾行地多矣,自马岭以北,大河以南,未之有也。”[19] 所说的契吴,是指契吴山,位于统万城之北,今乌审旗南部。契吴山实际上是基岩梁地上的残丘。契吴山以北,地形以白垩纪砂岩形成的硬梁地占有较大部分,而滩地仅占很少部分;而在契吴山以南,滩地所占面积相对较大,梁地所占面积较少。滩地地下水位较浅,自然条件较好。这一段记载所描写的广泽和清流,应当是反映了典型的草原带景观。

有的研究者认为,上述古代文献记载的赫连勃勃对统万城周围地区自然环境的赞美,只不过是一种文学夸张,不一定反映该地区自然环境的确就是水草丰美的草原,也不能据此就认为当时毛乌素沙地的自然环境很好。他们认为,此时毛乌素沙地的沙漠化已很严重。

关于赫连勃勃所处的公元5世纪时期毛乌素沙地自然环境相对较好的结论,不只是有赫连勃勃的赞美,还有其他历史文献记载提供参证。

《魏书·食货志》记载,在赫连勃勃死后不久,北魏太武帝率大军攻占统万城,“以河西水草善”,把鄂尔多斯高原作为北魏的放牧马匹的重要地区。而统万城所在的毛乌素沙地则是北魏在鄂尔多斯高原放牧马匹的最主要场所,因统万城所在的周围地区,滩地面积广大,而滩地水分条件较好,生长的植物以马匹很喜欢吃的寸草等草本植物为主,而且植被覆盖度很高。统万城则是北魏政权在鄂尔多斯和陕北地区的重镇。北魏政权的前期,以平城(位于今大同)为都城,而鄂尔多斯高原位于黄河西面,故将鄂尔多斯高原称为“河西”。由于《魏书·食货志》所记载的“河西水草善”一语被清代著名历史地理学家顾祖禹解释为是描写河西走廊地区的自然景观,后来的学者也深受其影响,造成误导,使这条对鄂尔多斯高原,特别是对毛乌素沙地自然环境极有价值的史料被忽视了。如果把这条记载与前述赫连勃勃对统万城所在地区的赞美联系起来,可以很有力地说明,赫连勃勃的赞美并非文学夸张,而是对这里自然环境的真实表述。当时毛乌素沙地所在地区的确应是一片水草丰美的草原景观。赫连勃勃建统万城是在公元5世纪初,北魏太武帝攻占统万城是在公元425年。

北魏太武帝攻占统万城后又过数十年,北魏地理学家郦道元于6世纪初撰注著名地理著作《水经注》。在该书中,郦道元对统万城及毛乌素沙地的河流与景观描写较详细。根据他的描述,当时毛乌素沙地并没有严重沙漠化,也还是草原景观。有的作者将《水经注》中记载的“沙陵”、“沙阜”都理解为流动沙丘,这是不妥的。郦道元所提到的“沙陵”“沙阜”也有可能是固定或半固定沙丘或砂岩质梁地。因这里的梁地是由白垩纪砂岩构成。

但是,在8世纪以后的文献中所见到的对毛乌素沙地自然景观的描写,则明显表现出沙漠化严重起来。如唐代后期的一个文人沈亚之在《夏平》一文中写道:“夏之属土,广长几千里,皆流沙。属民皆杂虏。虏之多者曰党项,相聚为落为野,曰部落。其所业无农桑事,畜马、牛、羊、橐驼。”[20] 文中的“夏之属土”是指鄂尔多斯高原,包括陕北榆林、靖边地区的毛乌素沙地。文中所描写的“广长几千里,皆流沙。”明显地表现出沙漠化的严重。除沈亚之外,唐代还有很多文献记述了毛乌素沙地沙漠化的严重,但沈亚之的记述最具代表性。

由于沙漠化的严重,唐长庆二年(公元822年)一场强烈的沙尘暴使统万城“飞沙高及城堞”[21] 。如此强的沙尘暴,历史记载中也是决无仅有的。强沙尘暴的出现,是区域环境恶化的表现。

到了宋代,有关文献所描述的横山以北地区也为一片沙漠之地:“朝廷出师常为西人所困者,以出界便沙漠之地,七八程乃至灵州,既无水草,又无人烟,未及见敌,我师已困矣。西人之来,虽已涉沙碛,乃在其境内,每于横山聚兵就粮,因以犯塞,稍入吾境,必有所获。此西人所以常获利。今天都、横山尽为我有,则遂以沙漠为界,彼无聚兵就粮之地,其欲犯塞难矣。”[22] 文中的“西人”是指宋代由游牧的党项族建立的以今银川为都城的西夏政权。该文所阐述的是北宋与西夏在陕北横山以北和毛乌素沙地进行争夺的军事地理形势。这一段文字明显地表明,横山以北的毛乌素沙地沙漠化已非常严重。

宋代还有一些记载表明毛乌素沙地沙漠化非常严重。

《宋史·郑文宝传》记载:“文宝前后自环、庆部粮越旱海入灵武者十二次,晓达蕃情,习其语,经由部落,每宿酉长帐中…先是,诸羌部落树艺殊少,但用池盐与边民交易谷麦。文宝建议以为,银、夏之北,千里不毛,但以贩青盐为命尔,请禁之。” 文中的“环”即环州,在今甘肃环县,庆为庆阳,灵武即今灵武县,唐和北宋初灵武为宁夏平原政治中心;“树艺”是指农业种植;“银”为唐代和北宋时期的银州,位于今榆林城东南的鱼河堡附近;“夏”是唐、宋时期的夏州,位于统万城,因赫连勃勃在此建立夏国,后来北魏攻占统万城后,在此置夏州,唐和宋也在此设夏州,故称“夏”。此段文字的大意是,在环县、庆阳、横山和榆林以北地区,为少数民族居住地区,那里没有农业种植,自然景观为“旱海”,即沙漠。住在那里的少数民族,用池盐与陕北和陇东(今庆阳、环县)地区的农业民族交换谷麦。为了削弱他们的力量,郑文宝建议禁止与他们进行交易。此段文字将榆林和统万城以北地区的毛乌素沙地描写为“千里不毛”,反映了环境的恶化和沙漠化的严重。

《宋史·郑文宝传》还记载了郑文宝干了一件违反自然规律的蠢事。他驱使民众在清远(位于今环县西北约100 Km)种植树木,劳民伤财,最后以失败告终:“清远在旱海中,去灵、环皆三、四百里,素无水泉。文宝发民负水数百里外,留屯数千人,又募民以榆、槐杂树及猫、狗鸡、鸭至者,厚给其值。地舄卤,树皆立枯。西民甚苦其役。”这一记载不仅给我们留下不能违反自然规律进行蛮干的历史教训,而且还表明当时这里荒漠化的严重程度。

北宋淳化五年(公元994年),统万城被宋朝政府废弃,原因是该城“深陷沙漠中”[23]。从此,统万城再也没有作为区域的政治中心,只是一个没有任何政治意义的废弃在沙漠中的一座死城。统万城的废弃,是毛乌素沙地沙漠化发展的结果,也是为该地区自然环境恶化提供有力证据。

如果将以上唐、宋时期诸多记载,与5及6世纪时期的记载,即赫连勃勃的赞美以及《魏书·食货志》、郦道元《水经注》的记载相比较,自然环境的变化与沙漠化的发展,是显而易见的,也是勿容争辩的。这一环境恶化和沙漠化的过程,可能至少开始于唐代初期,而到北宋淳化五年(公元994年)统万城因深陷沙漠被废弃,则是沙漠化过程达到高峰。这一过程大致在7~10世纪期间。

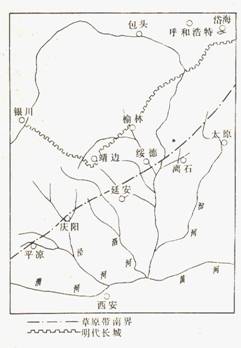

7~10世纪期间草原带南界向南大幅度移动,是黄土高原地区植被与环境恶化又一表现。 前已论述了直到公元6世纪初,草原带南界大致沿榆林之北,横山之北、统万城之南,以及马岭之南延伸。但到北宋前期,即10世纪末和11世纪前半期,则有大量事实表明草原带向南移动。

宋代在榆林地区出现的若干地名,表明草原带向南移动。《宋史·夏国·下》记载,在神木的西面,有一地名为白草平。《宋史·兵志》则记载榆林地区有蒿草平一名。这两个地名都称“平”,平即坪,在黄土高原通常墚地或台地称坪,为显域生境。这两个地名分别用蒿草和白草来命名,表明蒿草和白草是该地植被的主要成分。虽然蒿属植物和白草是广谱性植物,它们的适应能力很强,分布地域很广,从草原带到森林草原带到森林带,从北方到南方,几乎到处都分布,但只是在草原地带,它们才作为植被的主要成分,而在其他自然地带,这两种草本植物只是作为植被的非常次要成分。榆林地区以蒿和白草命名的地名的出现,表明这里的显域生境的植被为草原。如果和郦道元在公元6世纪初所撰注的《水经注》中描写的榆林地区为“榆柳之薮”进行比较,再结合前述唐宋时期的许多记载将榆林以北地区描写为“千里不毛”“皆流沙”进行比较,植被的草原化和环境的恶化趋势是很明显的。

《宋史·苏辙传》中的有关北宋与西夏划界,记载表明绥德地区是草原植被:“朝廷须与夏人议地界,用庆历旧例,以彼此见今住处当中为直,此理最简直…依绥州例,以二十里为界,十里为堡铺,十里为草地…又要夏界更留草地十里,夏人亦许。”文中的绥州为今绥德,唐和北宋在此置绥州,夏人在指以今银川为都城的西夏政权。北宋与西夏在陕北地区长期对峙,双方为边界的划分长期争议。苏辙在这里建议按照庆历年间的旧例,把边界划在绥德北面二十里。这一记载表明,在绥德北面的北宋与西夏边界的两侧各十里,为草地植被。

北宋时期著名人物司马光也对陕北地区很关心。当时北宋的一些将领从西夏手里夺取一些地盘,并在夺取的地方建立米脂、吴堡等堡寨。关于这一行动的利弊得失,司马光向皇帝写了报告,对这一军事行动进行评论。他认为,夺取这些地盘毫无价值,只是边将为了贪功。他在奏文中写道:“臣窃闻此数寨者皆孤僻单外,难于应援。田非肥良,不可以耕垦;地非险要,不足以守御。”[24] 米脂、吴堡二地原先是建立西夏政权的游牧的党项族所占据。司马光认为这些地方“田非肥良,不可以耕垦”,表明这里的自然环境和原先一直属于北宋政权领地的绥德以南地区的自然环境很不相同,米脂和吴堡地区应属于草原地带。

唐宋时期草原带南界的位置应在哪里呢?

唐代后期和北宋时期,绥德、庆阳以北地区,主要分布着游牧民族。虽然他们中有一部分也从事农业生产,成为“熟户”,但从事农业的人口数量很少,他们主要居住在堡寨中。因此,到北宋后期的哲宗元祐五年(公元1090年)春二月,皇帝下令把米脂、葭芦、浮图、安疆四个寨子给予西夏。然后,“六月,西夏人来划绥州外十里为界。”[25] 绥州即绥德。绥德北十里以北地区都划给西夏政权。这就表明,绥德北十里应是一条重要自然地理界线。

另据两《唐书·党项传》和《宋史·西夏传》,在唐代后期和北宋时期,庆阳以北地区的居民为从事牧业的民族,如有杀牛族、野鸡族等部落。

根据上述人文地理的区域差异,绥德、庆阳是一条重要人文地理界线。这条人文地理界线应当反映自然地理变化,即草原带南界。

平凉、固原地区在唐代是为朝廷放牧马匹的重要地区。唐代,这里属原州,州治设在今固原。唐代在这里设监牧地,“东西约六百里,南北约四百里。天宝十二年(公元753年),诸监见在马总三十一万九千三百八十七匹。”[26] 故此,平凉、固原以北地区也属草原带。这样,草原带南界大致在绥德、庆阳、平凉、固原一线。

图2 唐宋时期黄土高原植被图

但是,草原带南界虽然向南移动到绥德、庆阳、平凉、固原一线,但此线以北的某些沟谷和山地,还保存着乔木和灌木植被。如宋代在神木西面的沟谷中,还有着丛生的杉树和柏树:“其地(所指为神木)外则蹊径险狭,杉柏丛生,汉兵难入。”[27] 直到明清时期,在神木与府谷之间,还有柏油堡、柏林山的地名。这些地名显然是与柏树有关。明清时期榆林地区的出产中还有柏子仁,表明柏树可能不少。但由于这里地处草原带南缘,自然条件对于树木的生长,还是相当严酷的,因此,这里的柏树和杉树并不可能大面积的成片分布,只是分布在局部的沟谷中和山地上。这些树木应看作是草原带向南扩展推移而残留在草原带内。这是由于杉树和柏树耐旱能力很强,所以能残留下来继续生存下去,而且是在特殊地形部位,如沟谷中和山地上。因此不能根据这些残存的树木而将这里划为森林带。

《宋史·宋琪传》中有一段记载:“自鄜、延以北,多土山柏林。”其中的“鄜”是指宋代鄜州,位于今延安南面的富县,“延”即延安。需要指出的是,不能由这一句话就得出延安以北所有黄土高原地区都是森林植被的结论。因为“土山”意味着没有林木覆盖的裸露的黄土丘陵,不一定全被“柏林”覆盖,而“柏林”也不一定全都生长在土山之上,而是如前面所引的关于神木西面的杉树和柏树那样,是生长在“蹊径险狭”之处,亦即生长在沟谷中。而且这里所说的延安以北地区,未必超过绥德、庆阳一线以北,很可能是在此线以南。

唐宋时期(7~10世纪)黄土高原地区植被与环境的显著变化的第三方面表现在某些耐旱植物分布范围的扩大。其中最突出的是甘草和柴胡。

甘草(Glycyrrhiza uralensis)是我国西北草原和荒漠地带广泛分布的旱生小灌木,具有极强的耐旱性。因此,甘草地理分布的变化,可作为认识环境变化的一个重要标志,具有很重要意义。历史上,西北的某些地区将甘草作为向朝廷进贡的贡赋,而各地的贡赋则又往往被官方文献记载下来。唐代宰相李吉甫所撰的《元和郡县图志》是现在所能见到的最早一部记录各地贡赋的著作。由于该书是李吉甫在唐宪宗时期任宰相之职期间撰写的,能利用大量官方档案材料,故该书记载的内容应较为可靠。该书成于唐宪宗元和八年(公元813年)。该书记载当时向朝廷进贡甘草的只有灵州。灵州管辖的地域范围主要为今宁夏平原,还包括邻近的一些地区。但是到了宋代,向朝廷进贡甘草的地域范围大为扩大。据《宋史·地理志》记载,宋代进贡甘草的有原州、环州、丰州。原州位于泾河上游,包括今平凉、镇原地区;环州位于泾河上游今环县地区;丰州包括今陕北府谷县以及内蒙古伊克昭盟准格尔旗和伊金霍洛旗的部分地区。宋代另两部地理著作《太平寰宇记》和《元丰九域志》也记载此三州贡赋土产中有甘草。若把宋代文献记载的用甘草作为贡赋的地区与唐代进行比较,则宋代用甘草作为贡赋物品的地区向南和向东,亦即向降水量偏多的黄土高原地区扩展,表明这些扩展的黄土高原地区的环境趋向干旱化。

和甘草分布范围向南和向东扩大的情况相反,秦艽的分布范围则向东南退缩。秦艽(Gentiana macrophylla)为龙胆科龙胆属植物。秦艽的生态环境相对要比甘草湿润些。前已述及西周时期,秦艽在平凉、庆阳地区生长较普遍,以至这里又被称为“艽野”。但是,到了宋代,据《太平寰宇记》记载,秦艽则是延州的土产,而宋代平凉和庆阳地区(原州、环州)却以甘草作为主要的贡赋。延安地区位于庆阳和平凉地区的东面,自然条件相对要稍好些,而秦艽分布地域的向东转移,表明平凉和庆阳地区变得干旱,秦艽已不适应这里的环境。

“银州柴胡”(Bupleurum yinchowense)作为一种很重要的药用植物,今天“分布于

陕西、宁夏及内蒙古等省区,生长于海拔500~1900米干燥山坡及砂质瘠薄土地。”[28] 这一生态特点表明它是一种能耐干旱的植物。“银州柴胡”早在古代就被作为一种很重要的中药,以出产于银州的为最好。银州为唐代和宋代初期所设州,州治在今榆林东南的鱼河堡附近。北宋初年成书的《太平寰宇记》记载“银州柴胡”是银州的主要土产之一,但在唐代的《元和郡县图志》一书中的银州贡赋就没有“银州柴胡”。这很可能是唐代这种植物在银州还很少,还不广泛。而到了宋代,这种植物在银州的分布逐渐变得广泛,成为该地区的一种主要土产。这一情况也反映了黄土高原自然环境的干旱化趋势。

唐宋时期,不仅黄土高原北部榆林地区出现用“白草”命名的地名,而且在黄土高原的腹地也出现用“白草”命名的地名。有如下两例。《元和郡县图志·关内道·三》中记载平凉地区有“白草军城”一名。《宋史·地理志》中的《延安府·延川》条下有一聚落名为“白草”。这些用白草命名的地名的出现,也反映了黄土高原干旱化趋势。

上述大量事实表明,唐代后期和北宋前期,大致相当于公元7~10世纪时期,黄土高原植被与环境的变化是很明显的,而且表现在多方面。

根据陕西省气象局对历史文献中记载的近二千年来陕西省水旱灾害的统计,在7~10世纪期间,水旱灾害很频繁,其中尤其是旱灾更为频繁。见表1。

表1 陕北关中地区每百年水旱灾次数[29]

|

世纪 |

公元前 |

公 元 |

|

2 |

1 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

|

陕北 |

旱 |

15 |

12 |

|

|

|

3 |

2 |

3 |

15 |

25 |

16 |

7 |

15 |

7 |

8 |

11 |

35 |

26 |

17 |

14 |

19 |

21 |

|

水 |

1 |

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

2 |

1 |

1 |

|

1 |

6 |

5 |

5 |

|

11 |

7 |

|

关中 |

旱 |

15 |

13 |

2 |

2 |

4 |

6 |

3 |

7 |

20 |

37 |

25 |

10 |

15 |

6 |

9 |

14 |

38 |

23 |

19 |

16 |

23 |

19 |

|

水 |

1 |

2 |

|

|

|

1 |

2 |

|

4 |

8 |

5 |

2 |

1 |

2 |

|

3 |

5 |

5 |

6 |

|

11 |

11 |

从表1可以看出,7~10世纪期间,是陕北和关中地区旱灾最频繁的时期。其中10世纪的旱灾次数似乎较少,而11世纪旱灾次数又多起来。但10世纪为唐朝末年,政治与社会动乱,可能有的旱灾未必都被记载下来。因此,从表1的统计看,可以把7~11世纪都称为旱灾频发期。但考虑到11世纪时期,北宋势力又逐渐向黄土高原的北部推进,使黄土高原北部的农业逐渐有所发展,表明气候环境又有所改善,因此,7~10世纪应当是旱灾最频繁时期。这一时期和前面阐述的唐代后期和北宋时期黄土高原植被与环境表现明显的恶化在时间上大致吻合。这种吻合不是偶然的。二者之间应有内在联系。7~10世纪陕北和关中地区旱灾频发,意味着这一时期气候相对较干旱,是导致植被与环境恶化的原因。

4.人类活动对植被的破坏

历史时期人类活动对黄土高原植被破坏大致可分为5个阶段:战国和秦代以前为第一阶段,汉至唐为第二阶段,宋元时期为第三阶段,明清以后为第四阶段,20世纪为第5阶段。

前述表明,唐代以前,黄土高原的植被变化不太明显,唐宋时期植被有明显变化。在宋代以前,黄土高原植被的变化主要是由自然原因导致的,即主要与全球气候环境变化有关。而宋代以后,由自然原因引起的植被变化表现不明显,被人类大规模对植被的破坏所掩盖。

虽然宋代以前,黄土高原植被的变化主要是由自然原因导致的,但并不等于说人类活动对植被没有破坏。实际上,人类活动对黄土高原植被的破坏历史悠久。甚至早在石器时代的原始社会,以刀耕火种的方式从事的原始农业,对植被就有相当程度的破坏。最近,美籍华人何炳棣教授撰文论证古代黄土高原的农业不是“砍烧法”[30],为古代黄土高原的农业与环境的研究提供若干新的思路。但是,不管怎么说,在原始社会时期,由于人口较少,人类对天然植被的破坏,在程度上还是轻得多,自然生态系统在很长时期还大致保持相对平衡和原始状态。甚至到了周代,生产力水平比原始社会有很大进步,人类似乎已认识到天然植被有遭到人类自己破坏的危险,于是特别重视对山林泽薮的保护,以及周代,人口相对还是很少,生产力水平还是很低,因此,在周代,黄土高原还基本上保持着原始的自然生态系统,平坦的黄土塬上,植被为疏林灌丛草地,有面积广大的草地,成片的灌木林,以及稀疏的长势不佳的乔木,而山地则大部分生长着茂盛的林木。良好的植被栖息着种类很多的野生动物,有成群的野鹿、野马、野猪等大型野生动物,也有数量很多的野兔等小型动物。直到战国时期,据《山海经》记载,黄土高原山地上的森林植被还是原始的自然状态,几乎很少受人类破坏。

战国时期以后,人类社会生活采纳力有较大发展。这首先是由于铁器得到较普遍的使用。战国后期,农业民族向黄土高原的北部和西部推进。秦始皇统一六国后,一方面向关中地区大量移民,兴建咸阳宫、阿房宫、秦始皇陵等大型工程,大兴土木,需要砍伐大量树木,另一方面,秦代又向黄土高原北部和西部大量移民。这些都会对黄土高原的天然植被造成破坏。

但秦代历时很短,便很快被汉代取代。秦末汉初,虽然经历了一段战乱时期,但汉代初期的修养生息,使人口大幅度增加,对土地需求的压力越来越大。如关中地区的膏腴之地“亩值千金”。在这种情形下,汉朝政府不得不放弃对山林湖泽的封禁,让人们去开垦:“汉兴…开关梁,弛山泽之禁。”[31] 汉代开始了对天然植被的大规模破坏。汉代盛行厚葬之风,棺材木料厚重。例如,笔者1999年秋季在甘肃武威考察,在武威博物馆看到一完整的汉代棺材,出土于武威南部祁连山下的一个汉代普通墓葬,其木料都是用完整的大树剖成的整木板,其厚度达12厘米。据该博物馆工作人员告知,汉代武威地区平民墓葬的棺材木料都是如此。武威地区毗邻黄土高原,黄土高原地区也同样是盛行厚葬之风。如此厚葬,无疑会使黄土高原的植被遭到很大破坏。

汉代,黄河下游多次发生水灾,造成了大量灾民无家可归。汉朝政府向关中和向黄土高原北部与西部大量移民,也增加了对天然植被破坏的因素。但由于汉代黄土高原人口密度相对而言还是较少,而且,在某些地区,对保护自然植被又给予很大重视,王公贵族们大建园林,其中规模最大的就是位于长安附近的上林苑。上林苑始建于秦代,汉武帝加以扩建,周围数百里,内有山川林泽,栖息众多禽兽,被作为皇家园林供皇帝游猎。另外,王公贵族们还建有许多较小的园林。这些园林的兴建,说明原始的自然生态系统逐渐受到人类的破坏,人们对大自然有怀恋之情,同时也说明,当时即使在人口相当稠密的关中地区,自然植被还没有被完全破坏。如司马迁在《史记·货殖列传》中记载的关中平原的竹林,班固在《汉书·地理志》中写到关中地区“有鄠(今户县)、杜(今长安县东北)竹林,南山檀柘,号称陆海。”

至于黄土高原西部和北部的山地,尚保持着较好的天然植被。如《汉书·地理志》中记载“天水、陇西,山多林木,民以板为室屋。”表明那里的树木很多。直到东汉末年,为了修建长安城宫殿,还从陇山伐木[32]。从陇山伐木,并不意味秦岭的树木已被砍伐殆尽。秦岭森林的破坏,主要是从唐朝以后。至于东汉时修建长安宫殿之所以要舍近求远,到陇山去伐木,可能是要砍伐一些特殊木材。至于汉代六盘山、吕梁山、子午岭等黄土高原的诸重要山地,也都保持着较好的天然林木,较少受到人类破坏。

综观两汉时期,人类活动对黄土高原地区植被的破坏,主要在关中地区以及黄土高原北部地势平坦的黄土塬等较早被进行农业开垦的土地,主要是由于农业垦殖对黄土塬等平坦土地上疏林灌丛草地植被的破坏。而陕北和陇东地区在汉代有面积广大的地域被作为牧苑,开垦率还很低。汉代时期,无论是关中地区还是其他地区的山地植被,人们所砍伐的主要是用于建筑的大树,人们还没有必要到远处的山地去砍伐杂树和灌木来取得薪柴,正如司马迁在《史记·货殖列传》中说的“百里不贩樵”,因此,小乔木和灌丛仍形成很好的植被覆盖,尽管山地植被已表现出次生性质,但总观之,山地植被的覆盖并未遭到严重影响。

但是,汉代之后,黄土高原地区植被变化存在区域差异。那些靠近城镇和农业人口较密集地区,植被的破坏相对就严重些。如关中地区,汉代之后,上林苑就已不存在。陇山的巨木良材在东汉时就被采伐来建造长安的宫殿。陕北靖边县白于山上的树木,在4世纪初赫连勃勃建造统万城时就遭到严重砍伐和樵采。北魏的刁雍为了从宁夏平原向内蒙古河套地区运送粮食,砍伐牵屯山(今六盘山)的树木造船[33]。北魏为了建造洛阳城,而砍伐吕梁山的树木[34]。但吕梁山、陇山、六盘山等山地森林的砍伐只是局部的,破坏并不严重,因此,到后来的唐宋时期乃至更晚时期,仍有较多的森林,成为后来的几个朝代采伐木材的重要地区。另外,东汉以后,黄土高原北部广大地区为游牧民族所占据,人口大量减少,大量的农业用地转变为牧业用地,使黄土塬的自然植被又得到一定恢复。

唐宋时期,是人类活动对黄土高原植被破坏的转折时期。

唐代是黄土高原政治、经济和文化达到鼎盛时期。国都长安人口达到空前规模,建筑和烧柴都要砍伐大量树木。唐代又建东都洛阳,也要砍伐大量树木。距离唐长安城较近的秦岭,植被受到的破坏相对要严重些。秦岭中的巨木良材被砍伐用于长安城的建筑,秦岭还是长安城薪柴的主要采伐地。近年在西安南郊出土了唐代装运木炭的船只。用船运输薪柴,其运量较大,运输距离也很远。汉代司马迁在《史记·货殖列传》中称当时“百里不贩樵”,而在唐代,则要用船来大量运输。而且,烧炭所用树木很广,许多灌木也是烧炭用材砍伐对象。因此,距离大城市附近的山地因薪柴的采伐,对植被破坏更严重。

唐代砍伐树木的范围很广,既有关中周围山地的树木,包括岐山、陇山的树木[35],也砍伐较远山地的树木,有岚州、石州及胜州的山地[36、、37]。岚州就是今位于山西吕梁山脉北段的岚县及周围地区,石州就是今位于山西吕梁山中段的离石县及周围地区,胜州就是今内蒙古伊克昭盟东部的准格尔旗和陕北的神木、府谷二县,表明唐时这些地区的山地还是有巨材良木。后来的几个朝代,也在吕梁山砍伐过树木,但吕梁山的某些地段,今天还有森林。由此可知,唐代在吕梁山的砍伐,可能只是选择那些巨木良材,而一般的树木可能未被砍伐。至于唐代在胜州砍伐树木,也是有可能的,今天府谷县仍生长着面积达数十亩的一片松林。

在农业开垦方面,唐代黄土高原的土地开垦在地区上存在很大差异。唐代关中地区和黄土高原南部地区土地开垦率较高。如文献记载盛唐时期关中和黄土高原南部地区农业发展的盛况:“是时,中国盛疆,自安远门西尽唐境万二千里,闾阎相望,桑麻蔽野。”[38] 但在黄土高原北部,土地开垦率就很低。如平凉地区是为唐中央政府放牧马匹的主要地区,而绥德、庆阳一线以北地区,在唐代后期又主要为游牧民族所占据,开垦程度较低。

北宋时期虽然都城不在黄河中游的黄土高原地区,而是在黄河下游的开封,但北宋时期对黄土高原植被的破坏可能比唐代还要严重。主要表现在以下诸方面。

北宋黄土高原人文地理的一个突出特点是北宋与西夏的对峙。北宋时期,府谷、佳县、神木、绥德、横山、环县一带是宋与西夏长期对峙的地带。北宋与西夏在这一地带内和沿该地带两侧的今吕梁地区、延安地区、榆林地区、庆阳地区、平凉地区、天水地区、固原地区、临夏地区等,兴建了许多军事性质的堡寨。仅北宋仁宗庆历年间(公元1041~1048年),为了防御西夏的进犯,在东起神木、府谷,西至天水地区,兴建了约200多个堡寨。这些堡寨建在黄土高原的北部和西部,对那里原本就较少的林木造成一定的破坏。如北宋建造米脂寨和它附近的银州城,就砍伐了横山中的树木[39]。为了加强这些堡祭的军事力量,在这里驻扎众多军队,而为了解决军队给养,又招募屯垦,发展农业。值得指出的是,唐代虽然关中和黄土高原南部地区土地开垦率较高,但黄土高原北部和西部还未出现开垦坡地的记载,因唐代后期黄土高原的北部的绥德、庆阳一线以北,基本上为游牧民族居住,而平凉、固原地区则是唐代中央政府放牧马匹的主要地区,但是宋代,由于军事对峙,使人口增加,在黄土高原北部和西部的土地开垦,已发展到坡地上。如《宋史·兵志四》中提到了开垦坡地的问题:“今代州、宁化军(位于今晋北忻州地区)有禁地万顷,请如草城川弓箭手,可得四千余户。下并州富弼议。弼请如琦奏。诏具为条,视山坡川原,均给人二顷。其租,秋一输,川地亩五升,(坡)(坂)原地三升,毋折变、科徭。仍指挥以山险为屋,以便居止。”这一段文字是欧阳修和韩琦关于招募人员开垦晋北地区沿边地带的土地以增强边境防御力量的报告。在陇西地区,宋代也出现开垦坡地记载。如《宋史·兵志四》记载,元丰四年(公元1081年)泾原路经略司向朝廷的报告中,特别提到开垦坡地:“本路弓箭手阙地九千七百顷,渭州陇山一带川原坡地四千余顷,可募弓箭手已千余人。”又据《文献通考》卷七《田赋七》记载,大观五年(公元1111年)提举泾原弓箭手司报告:“或川原浸坡地土今仍荒闲者,并以给招阙人马。惟其不堪耕种者,方许拨充牧地。”[40] 这些记载表明,宋朝政府极力鼓励开垦黄土高原的坡地,以便能招募更多的弓箭手,守御边防。

宋代对黄土高原植被的破坏还由于都城开封城中修建宫殿,贵族大臣修建宅第以及城中需要大量薪炭的缘故。

北宋建造开封城的木材有一部分采自吕梁山地区和渭河上游的陇山地区。如据《宋史·食货志》记载,仅北宋治平二年(公元1065年)这一年中,由河南西北部、陕西和吕梁山地区顺黄河而下运送的薪炭就达856.5×104Kg,木炭达50×104Kg。这些薪柴和木炭要砍伐大量乔木和灌木。只这一年就砍伐如此之多,若每年累加之,则整个北宋时期砍伐数量之巨大,可谓惊人。因此,北宋时期对黄土高原植被的破坏,是相当严重的。

综观唐宋时期,唐代对黄土高原植被的破坏还主要是局部地区表现严重,那么到了北宋时期,对黄土高原植被的破坏则是全面的,只有山地深处的植被才较少受到破坏。

从野生动物的分布也可反映出唐宋时期黄土高原生态环境与植被情况。唐代黄土高原大型食肉动物有熊,但分布范围只有岚州和蔚州(今山西省东北部灵丘、广灵、天镇和河北省北部蔚县、阳原等),这两州向中央政府缴纳的贡赋有熊皮,而蔚州缴纳的贡赋还有豹皮,麝香则是唐代黄土高原大部分州缴纳的贡赋之一[41]。直到北宋初期,据《太平寰宇记》记载,岚州的贡品中仍有熊皮,而麝香仍是黄土高原大部分州缴纳的贡赋[42]。但到了北宋后期,据《元丰九域志》记载,黄土高原地区缴纳的贡赋中,已没有熊皮和豹皮,以麝香作为贡赋的州已大为减少[43]。

唐宋时期大型食肉动物和食草动物麝香的迅速减少,可能是由于这些动物具有很高的经济价值,被大量捕杀而导致减少,但另一方面,与生态环境的变化,与森林植被面积的减少,与自然植被的破坏也应有很大关系,说明唐宋时期是黄土高原植被与生态环境变化的转折时期。

唐宋以后的金元时期,黄土高原的植被继续遭到破坏。金代把开封作为南京,并在此大兴土木。金皇统元年(公元1142年),“是时营建南京宫室,大发河东、陕西木材,浮河而下,经砥柱之险,筏工多沉溺。”[44] 文中的“河东”是指吕梁山地区,砥柱之险是指三门峡。金代对黄土高原植被破坏的另一个原因是土地开垦进一步加剧,“田多山坂硗瘠”[45],表明耕地已开垦到土层瘠薄的山坡上,无疑会对山地植被造成很大破坏。

元代时期对黄土高原植被的破坏也是很严重的。据清末民国时期学者康基田在吕梁山地区调查,了解到元代芦芽山的森林破坏很严重:“元人盘踞芦芽山,山木砍伐殆尽,道四达。”[46],元代为了建造大都城(即北京),大兴土木,从山西省的北部采伐大量的木料,由永定河流放而下。

总之,金元时期黄土高原的植被不仅满足本地区的需要,还要供应域外地区的需要,加上宋金元时期土地开垦率不断提高,都使金元时期黄土高原植被破坏加剧。

明清时期,黄土高原植被的破坏又达到新的阶段。

明代沿黄土高原北部和西部修筑长城,驻守大量士兵,并移民垦种。因此,明代晋西北和陕北地区土地开垦率很高。如明代官员庞尚鹏在《清理山西三关屯田疏》的报告中写道:“三关平原沃野,悉为良田。若问抛荒,惟孤悬之地间有之,亦千百十一耳。其余山上可耕者,无虑百万顷。臣岭南人,世本农家子,常叹北方不知稼穑之利。顷入宁武关见有锄山为田,麦庙满目,心窃喜之。及西渡黄河,历永宁入绥,即山之悬崖峭壁无尺寸不耕。”[47] 文中的“永宁”即今离石,“延绥”即延安、绥德地区。庞尚鹏的报告所写的地区包括吕梁山西侧的离石至宁武、偏关的长城沿线,以及陕北的延安、绥德、榆林地区。这一地区的山地开垦率很高,特别是陕北的绥德地区“即山之悬崖峭壁无尺寸不耕”。

明代除了开垦坡地破坏自然植被外,还大量砍伐黄土高原北部,特别是山西省北部长城沿线的树木。明代前期晋北长城沿线乔木和灌木长得很茂盛。如明代胡松在《答翟中亟边事对》中记载:“雁门东西十八隘口,崇冈复岭,回盘曲折,加以林木茂密,虎豹穴藏,人鲜径行,骑不能入。”[48] 再如明代马文升也记载了晋北长城沿线在明代初期林木茂密,到明代后期被砍伐一光的情况:“自边关、雁门、紫荆,历居庸、潮河川、喜峰口至山海关一带,延袤数千里,山势高险,林木茂密,人马不通,实为第二藩篱…永乐、宣德、正统间,边山树木无敢轻易砍伐…自成化年来,在京风俗奢侈,官民之家争起第宅,木值价贵,所以大同宣府规利之徒,官员之家,专贩筏木…纠众入山,将应禁树木,任意砍伐。中间镇守、分守等官…私役官军,入山砍木,其本处取用者,不知其几何,贩运来京者,一年之间,止

百十余万…即今伐之,十去其六七,再待数十年,山林必为之一空矣。”[49] 明代另一位官员吕坤也记载了长城沿线破坏植被的严重情况:“百家成群,千夫为邻,逐之不可,禁之不从。”“林区被延烧者一望成灰,砍伐者数里如扫。”[50] 明代初期除了北部长城沿线曾有较茂密的天然植被外,山西省其他许多山地在明初也曾有茂盛的天然植被。如吕梁山西侧永和县西南的乌龙山,明初曾是“巨柏参天,不可胜计。”[51] 总之,到明代后期,这些天然植被的破坏加剧。

在陕北地区,明代的植被情况则与晋北及晋西地区有所不同。在陕北的榆林地区,到明代时,没有晋北地区那样尚保存较多的茂密天然植被,而是天然林木贫乏。如撰写于明代后期的《延绥镇志》对榆林地区植被与环境是这样描写的:“榆地不毛,即青草亦如桂。”[52] 这一情况可能主要反映榆林地区北部的景观,因榆林地区的东南部的个别山地还是有一些树木。如神木县城西南五十里的柏林山:“顶有古柏百余株,苍翠如盖,其枝皆左纽纹。”此山附近有柏林堡,亦因柏树而得名:“柏林堡…在神木县西南六十里,其地产柏,故名。明正统四年巡抚卢辉置城在山原。” 又神木县东南65Km的天台山,“山极崇峻,树木蓊翳,左瞰黄河,右窥屈野。”[53] 绥德城东25Km处的满堂川,在清初的地方志中转载前人对这里林木的描写:“琪树罗森,鸟鸣山幽。”[54] 这一情况表明,这里的林木曾经很茂盛,可能在明代,至晚到清初,这片林木可能已消失,只有转载前人的描写。

清朝时期全国人口大增。黄土高原地区亦如此。结果,人们不仅向黄土高原上一些尚未开垦的土地进一步开垦,破坏天然植被,农业开垦还向黄土高原北面毗邻地区推进,即向长城以北地区推进,对生态脆弱的草原地带植被造成破坏。因此,清代对植被的破坏,又大大超过明代。

清代前期,黄土高原的一些山地还保存较好的植被,即使是在黄土高原的西部,也保存有较好的植被。如《古今图书集成·职方典》中记载庆阳北120里的第二将山“峰峦高耸,林木茂盛,其地居民多富庶。”位于庆阳合水县城东50里的子午山“松木槎牙,绵亘八百余里。”位于合水县南1里的南山“其山巍然,林木茂盛。”位于宁州东100里的横岭“山势高耸,树木茂盛。”平凉府山地也残存较大面积的天然森林。如平凉府静宁州南150里的孙家山“派接秦陇山,号陆海,林薮渊泽不可测。”华亭县“林木畅茂,人民鲜少,承平日久,渐益开辟。”位于崇信县西40里的五龙山“峰岭蜿蜒,林木苍郁。”位于崇现县的唐毛山“林木丛生如毛,人皆取材于此。”位于灵台县城北的台山“山多奇木异鸟,甘泉秀石,而荆花尤茂,一曰荆山。”位于灵台县城东二里的苍山“柏林苍翠,蔚然可观。”位于六盘山南端的天水地区,也残存大片天然林。如《古今图书集成》记载秦州(今天水市)北50里之黑谷“丛山乔林,连跨数县。”在黄土高原东部,许多山地还都保存较好的天然林木。如延安南40里的牡丹山“产牡丹很多,樵者为薪。”位于洛川县城南70里的柏林泉“多古柏故名。”而桥山(黄帝陵所在)则“古柏密布”。另据清代嘉庆《延安府志》记载,甘泉县城东40里的清泉山“林木丛茂,山路崎岖。”该志还记载黄土高原北部的一些山地还残存着乔木。如位于保安县城东南90里的马头山“山高谷深,松柏苍翠。”位于安定县城西30里的黑龙山“翠柏千章,蔚然深秀。”位于该县城南60里的神木山“有古树千株,樵采不敢入,人以为神。”位于该县城南80里的蟠龙山“岭上柏林苍翠”,位于该县城北80里的高柏山“山有

古柏”,县城北百里的滴溜山“古木阴翳”。清代黄土高原北部山地这些残存的树木和山林为古代这一地区山地为森林植被提供证据。但清代这些残存的林木并不具有地带性意义。此外,一些山地植被以荆条和牡丹为主,表明灌木在植被构成中占有重要地位。

位于黄土高原东部的吕梁山地区,由于降水量比西部地区多,清代时期残存的天然植被比西部更多,许多地区保存较好的天然植被。如据《古今图书集成》记载,位于汾阳城西25里的白彪山“峰峦耸秀,林木丛茂,泉流飞涌。”位于汾阳城西50里的柏山“上多柏树”。位于平遥县的万松岭“上下尽松”,位于孝义县城西50里的柏山“柏木满山”,位于石楼县城南三里的翠金山“峰峦特起,林木葱郁,春时,丁香、黄刺梅遍山。”《古今图书集成》所记载的这些残存的天然植被是清代初期以前的情况。但是,清代中期,吕梁山地区的植被又遭到较严重破坏。如康基田记载吕梁山北部兴县等地毁林开荒的情况:“林木葱郁,土多跷瘠,乡人垦种,必火焚之,然后播之,名曰开荒。”[55] 光绪《兴县志》记载清代末年该县山地还有很多森林,一些豪族大姓霸占山林,伐木卖钱,从其他地区乃至四川和南方诸省来的一些流民,也来该县开荒种地。位于离石西北的临县,也有同样情况。据光绪《临县志》记载,清代也有流民来该县砍伐树木,或开垦荒地,对植被造成破坏。位于吕梁山北部的岢岚地区,清代天然植被也遭到严重破坏。据光绪《岢岚州志》记载,清代初期,该州山上林木很多,州内怀、远二乡林麓居十分之六,后来开垦日广,农民又于每年秋收后,即“沿山

刊木”,以备冬季取暖之用。结果使岢岚地区的山地逐渐变成濯濯童山。

位于黄土高原南面的秦岭,由于降水较多,自然条件相对较好,虽毗邻人口稠密的关中地区,经历代砍伐破坏,到清代仍有较大面积天然植被。但清代秦岭北坡天然植被的破坏也是很严重的[56]。

总之,清代前期,吕梁山、黄龙山、子午岭、六盘山、陇山、秦岭诸山地,尚保存较多天然林木和天然植被,包括天然灌木林,而清代后期,许多天然林遭到破坏。其主要原因是由于人口增加,对土地的开垦向山区扩展。

进入20世纪以来,黄土高原植被又遭到进一步破坏。19世纪末和20世纪初,黄土高原的一些山地仍保存较大面积的天然植被,后来又遭到破坏。如陕北的黄龙山,在20世纪初还保存大面积森林,在20世纪30年代,由于日寇侵占东北,以及黄河下游花园口决口,从东北和黄河下游地区迁移来很多人口,砍伐了黄龙山的大片森林开垦成耕地。20世纪后半期,由于重视陕北植被的保护,黄龙山地区又被森林覆盖。站在黄龙山的高处,一望无际的森林,随着地形起伏,覆盖非常茂密,根本看不到裸露的土山或石山。但这里的树种主要是杨树和桦树,皆为次生植被,而非原生的天然植被。另据笔者在晋西南中条山的垣曲县调查,在20世纪30年代,森林面积还很大,到20世纪中期森林面积大大退缩,许多低矮的山地变成红色土层裸露的光秃山地,在20世纪后期,植被得到保护,并用飞机播种,使植被得到一定恢复。在20世纪80年代笔者调查时,看到一部分红色低山又有茂密的幼松林生长出来。在吕梁山北部的方山县和兴县,据笔者实地调查,在20世纪期间,天然植被亦同样遭到很严重破坏。但吕梁山北部天然植被破坏的时间在20世纪50~70年代。如方山县附近的山地,在20世纪50年代天然森林分布到山脚,而到20世纪80年代笔者调查时则退缩到半山坡。兴县与岢岚县之间的通道所翻越的分水岭,在20世纪50年代,在半山坡以上都覆盖着茂密的灌木林,但到20世纪80年代笔者调查时,耕地一直开垦到分水岭的顶部,道路所翻越的分水岭完全是一片裸露的地面。

总之,由于人类高原活动,包括土地的开垦和对林木的樵采,黄土高原显域生境的黄土塬上,以及黄土墚和黄土峁上,原生的疏林灌丛草地的天然植被已完全不存在,取而代之的

是经垦种过的耕地或荒地。而山地的原生植被也大多被破坏,许多山坡地也被垦种过。整个黄土高原的自然景观发生很大变化。那种认为古今黄土高原植被没有多大变化,古代黄土高原也和今天一样,也是植被稀少,地面裸露的观点,是不正确的。应当说,古代黄土高原,包括山地,以及黄土塬、黄土墚和黄土峁,天然植被相对较茂密。可是,也不能因此就认为古代黄土高原到处都是森林,草地与灌丛在黄土塬上占有较大面积。

黄土高原植被具有一定自我恢复能力。虽然历史时期黄土高原的天然植被在人类活动影响下,总的趋势是面积越来越小,植被的结构也渐趋简单化,但在局部地区和特殊时期内,植被也有可能得到再生和恢复。如吕梁山北端的芦牙山,在明代,森林植被几乎被砍光,而到清代顺治时期,又长出“小杆桦柳”,可以“作椽木”之材[57]。再如吕梁山西侧的兴县,在明代由于乱砍滥伐,使许多山地“童山不毛”,但到清代雍正时期,竟能恢复到“林莽衍占”[58]。不仅山地植被能得到一定恢复,就是那些被开垦的黄土丘陵,一旦弃耕,植被也能有一定恢复。如位于陕北黄土丘陵区的富县(明代称鄜县)地区在明代人口较稠密,土地开垦率很高,而经历明末社会动乱后,到清代初年,植被亦有所恢复:“明盛时人稠密而力耕,无旷他无游民也。自崇祯年间荒乱频仍,人民死亡殆尽,西乡二百里,东乡一百里,一望皆榛莽也。”[59] 这就表明,黄土高原的某些地区,只要弃耕,植被就可以自然地恢复,无须人工绿化和专门培育,只要给予适当保护即可。但黄土高原植被的恢复,各地情况可能差异很大。一般来说,黄土高原南部和东部地区,降水较多,植被的自我恢复相对较容易,而在黄土高原的西部和北部,降水较少,植被的自我恢复难度较大。

5.植被变化与土壤侵蚀

古代黄土高原有相对较好的天然植被覆盖,生态环境相对较好。但是,对于不准确的两种极端说法,有必要再一次予以澄清。一种是将黄土高原古代天然植被覆盖及其作用加以夸大,将古代黄土高原的原生天然植被的覆盖夸大为到处都是茂密的森林,将古代黄土高原的环境夸大为到处是森林覆盖,一片山清水秀的景色。另一种极端是将古代黄土高原的植被覆盖估计得过低,认为古代黄土高原的环境和土壤侵蚀情况和今天没有太大变化,认为黄河含沙量古今也没有太大变化。

但是,这个今天学者们尚有争议的生态环境问题,中华民族的先民就已认识到了。至少在战国时期成书的《周礼》中就专门设有保护山林的官职,表明那时人们就已认识到保护天然植被对于生态环境的意义。

前文已反复阐述过,古代黄土高原的原生天然植被并不到处都是茂密的森林,古代黄土高原的河流也并不都是清流。

由于黄土的疏松的特性和有垂直节理,以及黄河流域的季风气候特点,古代在人类活动对自然界影响很弱的情况下,黄土高原的土壤也是较我国其他地区的土壤容易被侵蚀。所以,早在西周时期,人们就对黄河之浑浊发出感慨:“俟河之清,人寿几何!”[60] 其大意是,要看到黄河变清,人要活到多久啊!而春秋时期的《管子·水地》也记载那时的人们已认识到位于黄土高原的“秦地”的河流泥沙含量要比华夏其他地区河流含沙量高:“秦之水泔而稽,淤滞而杂。”[61] “泔”为浑浊之水,“稽”为沉积之意,其大意是秦地的河流浑浊而有沉积。我国古代成书于战国之前的辞书《尔雅》对“河”的注释为“河出昆仑虚,色白,所渠并千七百条,色黄。”[62] 其大意是,黄河发源于昆仑山脉,开始水为白色,在汇入众多河流后,水色变黄。显然,这里所说的色黄,是指黄河在流经黄土高原,接纳来自黄土高原的众多河流之后,含沙量增加,水色变黄。

但是,还有充分的事实表明,古代黄土高原河流的含沙量要小得多。《诗经·大雅·凫鹭》篇描写了西周时期泾河之中水鸟很多,还描写了当时泾河岸边为沙质河滩,河中为沙洲。这表明当时泾河水质较好。另据《左传·襄公十四年》记载,直至春秋时期,泾河之水可以直接饮用。这也说明当时泾河含沙量较小。还有,古代黄土高原有许多河流被称为清水。先秦时期,泾河、渭河、汾河和黄河,都可以较通畅地通航,这些都说明,古代在人类活动对黄土高原天然植被破坏轻微的情况下,土壤侵蚀相对是较轻的。《诗经》中的“泾以渭浊”,虽然也能说明古代泾河含沙量相对较高,比渭河要浑浊些,但不能就此认为泾河在古代就一定含沙量和现在一样很高或接近于现在含沙量。

西汉时期,黄河含沙量很高,“河水重浊,号为一石水而六斗泥。”泾水含沙量也很高:“泾水一石,其泥数斗。”[63] 下游河道淤积严重,河患频繁。西汉时期黄河和泾河含沙量增加的原因,除了与气候变化有关,即西汉时期多大雨记载,降水增多,可能会加剧侵蚀,但主要原因应与这一时期黄土高原人口增加、扩大土地开垦和植被的破坏有关。

东汉以后河患明显减少,一直到唐代,史称安流时期。关于这段黄河安流时期的原因,谭其骧先生认为是由于东汉以后,游牧民族进入黄土高原,农业民族退出黄土高原,由于生产方式的变化,使黄土高原的植被有所恢复[64]。而有的学者认为主要是由于东汉王景治河的结果。近来还有的研究者提出东汉以后黄河河患并未减少。应当承认,王景治河的确有许多开创性思路和创新性工程措施,对于黄河安流起了很大作用,在黄河史上应予以充分肯定。另外,也应当承认,近来有的研究者在对史料的发掘和考证方面又作出了重要贡献,发掘了在黄河安流期内的若干次黄河河患,在黄河史研究上作出很有意义的贡献。但是,新增加的几次黄河河患,毕竟河患次数还是较少,并不能改变东汉以后至唐代的黄河存在相对安流时期这一结论。而这一相对安流时期的存在,不能仅仅归功于王景。若没有黄河泥沙的减少,王景治河的后效是决不可能达近800年之久。明代的治河名家潘季驯等人,在对黄河的理性认识和工程措施方面,应当说比王景要向前发展很多,但他们治河的后效都不长久。其原因何在,其根本原因就在于黄河泥沙含量。只要进行仔细对比分析,东汉以后,黄河泥沙的确有减少的趋势。而宋代以后,特别是明清时期,黄河泥沙含量则有所增加。

宋代,黄河河患又频繁起来。这是和宋代黄土高原北宋与西夏对峙导致的人文地理变化,进而对植被破坏加剧土壤侵蚀的结果。此后,金、元至明,黄土高原地区社会虽有动荡,但人口总的趋势是在逐渐增加。特别是在明代,由于长城的修建和大量官兵的驻守,使黄土高原地区人口增加。清代黄土高原人口又进一步增加。北宋时期黄土高原的土地已开垦到坡地,到了明代,陕北地区连坡地甚至都几乎无尺寸不垦(详见前文)。清代,黄土高原的开垦又进一步发展,土地开垦率提高,开垦的范围向长城以北地区扩展。因此,自宋代以后,黄土高原的植被破坏得越来越严重,进而导致土壤侵蚀也越来越加剧,黄河含沙量也越来越高,黄河河患也越来越频繁。即使明代有潘季驯这样的治河名家,其治河的后效也不能维持多久。

本文通过大量历史文献与实地调查表明,历史上黄土高原天然植被不仅存在变化,而且加剧了土壤侵蚀,并使黄河及其支流含沙量增加。因此,进行黄土高原生态建设,是黄河治理的一项重要措施,但也不能过分夸大生态建设在黄河治理中的作用。黄土高原的绿化,只能一定程度地减少黄河的泥沙含量,但不能使黄河变清。而且,黄土高原生态建设,不能简单化,应根据不同地区和不同地形部位,区别对待,有的地方应以种草为主,有的地方应以种灌木为主,有的地方可以植树,有的地方应乔、灌、草合理组合。历史地理研究可以为黄土高原科学地生态建设提供依据。

参考文献

[1] 侯学煜《中国自然地理·植物地理》下册,科学出版社,1988年。

[2] 朱志诚《陕北黄土高原上森林草原的范围》,载于《植物生态学与地植物学丛刊》,第2

辑,123~131页。1983年。

[3] 文物编辑委员会《文物考古工作三十年》,文物出版社,1979年。

[4] 本文引用的《诗经》原文,据《十三经注疏》本,中华书局影印本,1979年。

[5] 中国科学院植物研究所《中国高等植物图鉴》(补编第二册),科学出版社,1987年。

[6] 《十三经注疏》,中华书局影印本,1979年。

[7] 《中华大字典》,中华书局,1979年。

[8] 刘东生等著《黄土与环境》,科学出版社,1985年。

[9] 中国科学院植物研究所《中国高等植物图鉴》,科学出版社,1987年。

[10] 文物编辑委员会《文物考古工作三十年》,文物出版社,1979年。

[11] 《十三经注疏》本,中华书局影印本。

[12] 《十三经注疏》本,中华书局影印本。

[13] 刘东生等著《黄土与环境》,科学出版社,1985年。

[14] 王守春《论古代黄土高原的植被》,地理研究,1990年4期。

[15] 刘东生等著《黄土与环境》,科学出版社,1985年。

[16] 王守春《古代黄土高原“林”的辨析兼论历史植被研究途径》,载于《黄河流域环境演变与水沙运行规律研究文集》(第一集),地质出版社,1991年。

[17] 刘清泗等《岱海湖盆全新世环境演变及其开发利用》,载于《干旱区资源与环境》,1989

年3期。

[18] 黄赐璇《毛乌素沙地南缘全新世自然环境》,载于《地理研究》,1991年(10卷)2期。

[19] [唐] 李吉甫《元和郡县图志·关内道四》引自《十六国春秋》,中华书局,1983年。

[20] [唐] 沈亚之《夏平》,载于《全唐文》卷七三七,上海古籍出版社影印版,1990年。

[21] 《旧唐书·五行志》,中华书局标点本。

[22] [宋]李焘《续资治通鉴长编》,文渊阁《四库全书》本。

[23] [宋]司马光《资治通鉴》,文渊阁《四库全书》本。

[24] 王根林点校《司马光奏议》卷三十五《论西夏扎子》,山西人民出版社,1986年。

[25] [宋]李焘《续资治通鉴长编》,文渊阁《四库全书》。

[26] [唐] 李吉甫《元和郡县图志·关内道三·原州》,中华书局,1983年。

[27] [清]吴光成撰、费世骏等校证《西夏书事》卷十九,甘肃文化出版社,1995年。

[28] 中国科学院植物研究所《中国高等植物图鉴》(补编第二册),科学出版社,1987年。

[29] 陕西省气象局气象台《陕西省自然灾害史料》,1976年,未刊稿。

[30] 何炳棣《华北原始土地耕作方式,科学、训诂互证示例》,载于《历史地理》(第十辑),

1992年。

[31] 司马迁《史记·货殖列传》,中华书局标点本。

[32] 《后汉书·杨彪传》,中华书局标点本。

[33] 《魏书·刁雍传》,中华书局标点本。

[34] 《周书·王罴传》,中华书局标点本。

[35] 《新唐书·地理志》,中华书局标点本。

[36] 《新唐书·裴延龄传》,中华书局标点本。

[37] [宋] 洪迈《容斋随笔》卷十一《宫室土木》。

[38] [宋]司马光《资治通鉴》卷二一六,文渊阁《四库全书》本。

[39] [清] 徐松辑《宋会要辑稿·方域·兵》,中华书局,1957年。

[40] 《文献通考》,文渊阁《四库全书》本。

[41] [唐] 李吉甫《元和郡县图志》,中华书局,1983年。

[42] [宋] 乐史《太平寰宇记》,光绪八年金陵书局本。

[43] [宋] 王存《元丰九域志》,中华书局,1984年。

[44] 《金史·食货志》,中华书局标点本。

[45] 《金史·石抹元毅传》,中华书局标点本。

[46] 康基田《合河纪闻》,载于光绪《兴县志》。康基田,兴县人,乾隆五十四年始署南河总督,嘉庆二年任东河总督。

[47] 庞尚鹏《清理山西三关屯田疏》,载《明经世文编》卷完三五九。

[48] 胡松《答翟中亟边事对》,载于《明经世文编》卷二四七。

[49] 马文升《为禁伐边山林木以资保障疏》,载于《明经世文编》卷六三。

[50] 吕坤《摘陈边计民艰疏》,载于《明经世文编》卷四一六。

[51] 民国《永和县志》卷一《山川》。

[52] [明]《延绥镇志》卷三。

[53] 雍正《陕西通志》卷一《山川》

[54] 顺治《绥德州志》卷五《古迹·清凉寺》。

[55] 康基田《合河纪闻》,载于光绪《兴县志》。

[56] 史念海《河山集》(二集),生活、读书、新知三联书店出版,1981年。

[57] 乾隆《宁武县志》卷八《名宦》。

[58] 雍正《兴县志》卷十七《艺文》。

[59] 康熙《鄜州志》卷三《田赋》。

[60] 《左传·襄公八年》,《十三经注疏》,中华书局影印本,

[61] 石一参《管子今诠》,中国书店影印本,1988年。

[62] 《尔雅》,《十三经注疏》,中华书局影印本。

[63] 《汉书·沟洫志》,中华书局标点本。

[64] 谭其骧《何以黄河在东汉以后会出现一个长期安流的局面》,《学术月刊》1962年2期。又收入作者《长水集》下,人民出版社,1987年。

[本文原为《历史时期黄河流域环境变迁与水沙变化》(气象出版社,1994年)中的一章,文字有修改]

The changes of vegetation and the soil erosion of Loess Plateau in historical time

Wang Shouchun

(The Institute of Geographical Science and Resources,Chinese Academy of Sciences)

abstract

In ancient time when the level of human productivity was very low,the vegetation on Loess Plateau was better than today,and the ecological environment also was better. But there was not one type of vegetation, on diverse relief the diversity of vegetation was very strong. On the table of the Loess Plateau there was rare tree, and they grew in badness, but shrub and grassland covered a majority of the area. But on the mountain, the high tree covered a majority of the area. And in the valley, there were covered by tree. And during 7~10 Cent. there were distinct changes of the vegetation on Loess Plateau. They were recognized in three facts. One was the Mao Wu Su Sandy area expanded greatly. The second was that the southern borderline of steppe moved to the south to the Loess Plateau. And the third was that the drought-resistant component of the vegetation increased. But the remarkable changes of the vegetation were caused by human activities.

Although the natural vegetation on Loess Plateau changed in general to smaller area and simpler component, but it displayed self-restored possibility in some extent in local region and in special period.

In ancient time the Loess Plateau was covered by natural vegetation in goodness, so the soil erosion was much weaker than today, but these process was stronger than other regions in ancient china owing to the character of the Loess and the characteristic of the rain fall on the Plateau. And there was higher content of mud and sand in Yellow river and its tributaries than other rivers in ancient china.

As the natural vegetation gradually deteriorated on the Loess Plateau in historical time, the soil erosion was stronger. And the existing rare disaster period in historical time was closely related to the changes of human geography. The ecological reconstruction on Loess Plateau is a important measure in controlling and weakening the soil erosion of the Plateau and decreasing the content of the mud and sand in the Yellow River, but should not over-evaluated the role of ecological reconstruction on the Loess Plateau in controlling the content of md and sand in the Yellow River. The ecological reconstruction could decrease the content of mud and sand in the Yellow River only in some extent, but this reconstruction could not make the Yellow River into clear. And the ecological reconstruction should not simplify. And according to the environment some place should plant herb, some place should set out shrub, some place should set out tree and some place could plant tree, shrub and herb in complex together. The researching of historical geography could provide the base for scientific ecological reconstruction on Loess Plateau.